A jornalista Virgínia Cavalcanti, 71, foi testemunha da cena de uma das fotos mais emblemáticas da ditadura militar (1964-1985).

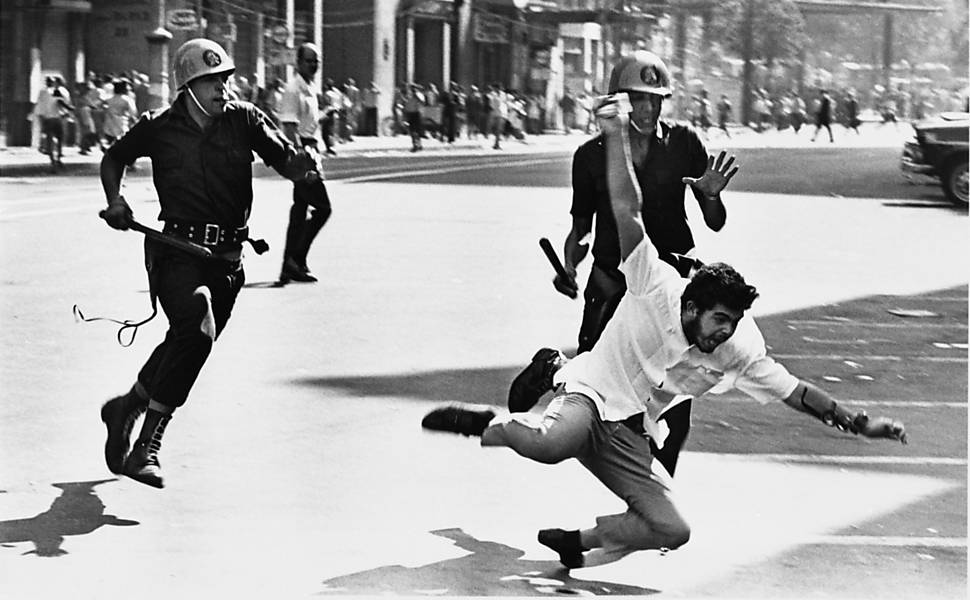

Estava próxima ao episódio registrado pelo fotógrafo Evandro Teixeira, que, em 21 de junho de 1968, capturou o momento da queda de um manifestante que fugia do cassetete de policiais no Rio de Janeiro. A passeata estudantil deixou 28 mortos e ficou conhecida como sexta-feira sangrenta.

“Éramos colegas do Jornal do Brasil. Quando vi a campanha da Folha na TV no domingo (28), estava meio apagada no sofá, aí tive a sensação de um soco no estômago. Eu estava lá”, afirmou.

Virgínia enviou um email à Folha parabenizando a campanha lançada pelo jornal em defesa da democracia: “Senti como se todos vocês estivessem juntos comigo na hora daquela foto”.

A repórter deixou o JB no Rio há quase 50 anos e perdeu o contato com Evandro Teixeira, de quem era próxima. O fotojornalista, hoje com 84 anos, diz recordar dela. Chegou a tirar fotografias suas na época. Virginia compartilhou algumas com a Folha.

“Acho que sim [sobre a autoria da foto]. Não lembro de verdade, mas a foto tem meu olhar. Ela tinha um rosto lindo”, disse Teixeira.

Em sua carreira, Virgínia passou pela Folha, no Rio, pela extinta TV Tupi e também fez colaborações para editora Abril, Revista Manchete e TV Globo. Já escreveu romance, livro sobre receitas, poesia e autoconhecimento. Virou astróloga e terapeuta. Também estudou criação literária em Nova York.

Em uma conversa por telefone, a jornalista relatou sua rotina de repórter e ativista durante o regime militar, compartilhou lembranças do dia da fotografia de Teixeira e contou como foi embora do Brasil para sair da opressão do regime.

Naquele dia, peguei o ônibus e fui para a Redação, como de costume. Entrei no jornal [do Brasil] e, da varanda do terceiro andar, vi a passeata. Não lembro se desci para cobrir ou para acompanhar. Evandro Teixeira era uma dupla frequente. Naquela época, tinha muito isso, repórteres e fotógrafos que funcionavam bem. Fizemos algumas matérias juntos, de 1968 a 1971.

Eu vi o Evandro bater aquela foto. Eu deveria ter uns 18, 19 anos. Acho que foi a primeira passeata com tiro da polícia. Chegaram jogando gás, puxaram o cara do bolo e desceram o cacete. Faziam isso para usar de exemplo. Nos afastamos. Você pode ver que na foto que eles estão batendo no cara e não tem ninguém por perto. O Evandro pegou bem o momento em que ele estava caindo. Acho que ele clicou e caiu fora.

Eu voltei para a Redação naquele dia, na avenida Rio Branco. A passeata sempre passava na frente do jornal, saía da Candelária e ia até a Cinelândia.

Antes do JB, cheguei a trabalhar na Folha. Comecei em 1967. Minha primeira matéria foi sobre o Ziraldo e logo depois sobre uma passeata, elas já estavam acontecendo.

Fui a primeira mulher a pisar em vários lugares. Foi na época que as mulheres começaram a trabalhar fora, a entrar em territórios de homens, quando chegou a pílula, tudo isso.

Antes do JB, fiz um curso de formação de repórter no jornal O Sol, que durou dois minutos porque a ditadura acabou com tudo. Você sabe de que jornal estou falando? Daquela música do Caetano: “O Sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia…”

Esse jornal era genial. Não cheguei a trabalhar lá depois do curso porque fui para o JB fazer o cursinho do Gabeira [jornalista Fernando Gabeira, militante da luta armada contra o regime militar], onde virei foca.

Ele queria formar o movimento dos jornalistas. Naquela época, era movimento de tudo, de operário, artista, intelectual. [A ideia do grupo era dar proteção a jornalistas nas coberturas, conta Gabeira]. Ele liderava o de jornalistas junto com a Martha Alencar. De mulher, tínhamos eu, Lilian Newlands, entre outras.

Quando houve o sequestro do embaixador americano, a polícia entrou no jornal procurando os 'Gabeira Boys', como eles chamavam. A gente também se escondeu nuns cantos, na gráfica, garagem… [na ocasião, a polícia buscava os jornalistas Francisco Nelson e Marcos de Castro, que era avalista de Gabeira].

Noutro momento, os censores adentraram a Redação. Ficaram parados atrás da gente lendo o que escrevíamos. De repente, arrancaram uma folha da máquina e rasgaram.

Um dia, alguém pichou 'abaixo a ditadura' no banheiro masculino. Os censores enlouqueceram, mas ninguém dedurou, e a chefia defendeu a gente. Ou prendiam todo mundo ou ninguém. Foi um momento dramático. Eu nunca soube quem foi.

Na verdade, eu já nasci na política. Meu pai era assessor do Jango [João Goulart], era militar de esquerda. Minha casa era na rua Bolívar, em Copacabana, um centro de reuniões lá por 68. Vivia cheia de gente, planejaram a passeata dos 100 mil lá. Sempre tinha artista, Baden Powell era amigo meu e de meu irmão, Beth Carvalho... era na época dos festivais, você sabe? Cobri esses festivais também.

Na época que o Chico [Buarque] ganhou com 'Sabiá', com aquela vaia estrondosa na noite, a gente fazia panfletagem, jogava panfleto embaixo das portas, pichava de madrugada, colava cartaz. Nesse dia mesmo lembro de ter reunião na minha casa…

No dia do golpe de 31 de março [de 1964], os prédios da frente de casa tinham bandeiras penduradas e papel picado jogado pelas janelas. Meu pai via TV pela manhã. Naquele momento, ele foi afundando na poltrona. Naquele dia, vi meu pai morrer [metaforicamente], nunca mais levantou [o pai dela morreu em 1996]. Aí telefonaram para casa: “O Jango fugiu e o Brizola está resistindo no Sul”.

Começou tititi no telefone. Fui para o colégio, eu tinha dois professores comunistas. Tiraram eles de lá e nunca soubemos onde foram parar.

Meu pai ficou em casa esperando para ser preso, não foi porque vinha de uma geração de militares de carreira respeitada, era herói de guerra. Amigos conseguiram proteger porque ele tinha muitas informações sobre segurança.

Fui para a Europa em julho de 1971. Meus amigos estavam sumidos, presos ou mortos. Sobrei e fui para a clandestinidade. Já tinha sido citada em alguns processos, meu codinome era Lilian. Até me confundiram com uma menina que foi presa num aparelho [apartamentos onde pessoas foragidas iam morar juntas] e torturada barbaramente. Fui ao julgamento dela depois. 'Me confundiram com você e achei que era melhor assumir do que te entregar', ela me disse no corredor.

Não tinha noção clara sobre o que estava acontecendo, mas a ditadura quebrou a vida da minha geração. Eu fazia panfletagem, pichação, o que chamávamos de difamação do Brasil no exterior, tinha a função de passar as coisas censuradas para fora. Era da Ação Popular, organização que não era armada. Passava os textos pelo telex do Helber Rangel [amigo dela] ou por alguém que viajava para fora.

Na hora de ir para a Europa, meu nome estava na lista que barrava alguns passaportes. Era bem na época que tinha morrido o filho da Zuzu Angel. Saí pelo Galeão, meu pai comprou uma excursão para a Europa.

Meu pai era muito carismático, tinha um magnetismo... O cara com quem ele conversava… enfim, meu pai disse que era amigo do Rubem Berta, que era o gaúcho presidente da Varig. No fim, acabamos indo de primeira classe na Varig.

Fiquei três anos em Londres. Quando estava lá, ia fazer uma exposição das fotos do Evandro, mas tive de voltar. Essas fotos dele… a gente tinha noção do que ia representar. Ele foi 'O' fotógrafo da ditadura.

Colaborou Amanda Lemos

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.