Uma comparação rápida permite observar os desafios de Moçambique. O país está mal posicionado nos rankings de democracia e desenvolvimento humano —122º e 181º lugares, respectivamente. Por outro lado, está na dianteira de outra importante lista: a de participação feminina na política.

A nação africana lidera entre os nove países de língua portuguesa no ranking mundial de mulheres em postos de poder político. Moçambique é o lusófono com maior presença feminina no Parlamento (elas ocupam 42% dos assentos) e o segundo com mais mulheres em ministérios (lideram 45,5% das pastas).

O Brasil, por sua vez, amarga as piores posições. É o último dos lusófonos no ranking de mulheres nos ministérios, com apenas 10,5% de participação feminina, e o penúltimo no comparativo global de parlamentos, com 15,2%, de acordo com dados da organização Inter-Parliamentary Union.

Marcada por uma série de conflitos armados, a história recente moçambicana poderia indicar um caminho mais tortuoso no campo da representatividade, à semelhança do que aconteceu com outras ex-colônias localizadas na África.

Por uma década, de 1964 a 1974, o país travou a luta pela independência. Na sequência, mergulhou, de 1976 a 1992, em uma guerra civil. Ainda hoje, a crise humanitária deflagrada na província de Cabo Delgado, ao norte, demonstra que a paz está distante no país de 30 milhões de habitantes.

Parte desses conflitos, porém, pode explicar o início da participação política das moçambicanas. Segundo Isabel Casimiro, professora da Universidade Eduardo Mondlane e uma das maiores especialistas em gênero de Moçambique, a luta armada de libertação nacional foi o primeiro momento em que as mulheres começaram a se organizar —muitas na Tanzânia, país fronteiriço onde estavam refugiadas.

“Durante a luta armada, algumas regiões foram libertadas, e era preciso defendê-las. As mulheres, numa reprodução da divisão sexual do trabalho, protegiam as creches e as escolas dos ataques de soldados coloniais”, explica. “Elas pediram, então, para treinar, e assim poderiam defender melhor as crianças refugiadas.”

As moçambicanas atuaram ainda no transporte do material de guerra e, em menor escala, na linha de frente dos confrontos. Para Casimiro, esses episódios revelam uma agenda importante por parte das mulheres, que já buscavam comandar processos políticos. “As protagonistas tiveram sempre que exigir. Porque nós sabemos que a liberdade não se dá —conquista-se.”

Com o passar das décadas, a permanência das mulheres na política teria sido impulsionada por organizações sociais pulsantes, que pressionavam por participação ativa. Um salto nos números pôde ser observado a partir de 1994, ano em que o país realizou as primeiras eleições multipartidárias —Casimiro, à época, elegeu-se deputada pela Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique).

Naquele pleito, as mulheres constituíram 27,6% dos eleitos para a Assembleia da República, ante 16% nas eleições anteriores. “E tem havido uma progressão significativa em termos numéricos”, observa.

O fenômeno da participação massiva de mulheres, porém, vai afunilando quanto mais baixas são as instâncias de poder. As eleitoras —que em 2019 compunham 53% do total de votantes— podem se ver representadas no Parlamento, mas o cenário é bem diferente nas duas instâncias locais do país: as assembleias provinciais e municipais.

Dos 11 governadores provinciais, apenas três são mulheres. Nas assembléias das províncias, elas somam 35% das 794 cadeiras. As porcentagens despencam em nível municipal: dos 53 conselhos municipais, apenas cinco são presididos por mulheres, e elas estão em 33% dos cerca de 1.300 assentos.

As razões para essa diferença, diz Casimiro, são múltiplas. Começam na dificuldade de mulheres participarem da vida política local, muitas vezes pela proibição dos maridos, e esbarram na fragilidade das diretivas nacionais. Moçambique é signatária de acordos de gênero do bloco regional SADC (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral) e da União Africana, e há uma recomendação nacional de que ao menos 30% dos postos políticos de todas as instâncias sejam ocupados por mulheres.

Entre o que é recomendado e a prática há uma grande diferença.

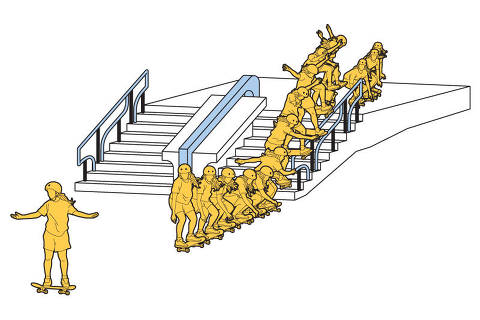

Parte do desafio está nas indicações, como as que são feitas durante a corrida para a presidência dos conselhos municipais. Diferentemente do Brasil, Moçambique adota o modelo em que o cidadão vota em uma lista de candidatos pré-estabelecidos pelo partido e que elege os primeiros colocados, de acordo com o número de vagas que a sigla conquista. Para a presidência do conselho municipal, é eleito o primeiro da lista do partido que mais votos receber —figura conhecida como “cabeça de lista”.

No pleito de 2018, partidos e coligações candidataram 176 homens como cabeças de lista e apenas 21 mulheres. Os indicados para essa posição não passam por eleições internas das siglas e são escolhidos pela cúpula do partido, explica o cientista político Fidel Terenciano, pesquisador da Universidade Íris. “A representação em Moçambique não é uma possibilidade, mas um resultado da conexão que se tem com a política ou com os políticos. A [ordem da] lista representa esses interesses.”

Diferentes caminhos são apontados como possíveis soluções para o problema. Um deles seria a adoção de cotas —poderia-se estabelecer um percentual mínimo de candidatas nas listas partidárias, ou, indo além, a obrigatoriedade de que as listas alternassem os gêneros.

Terenciano, porém, observa que o desafio é ainda maior. “Não temos uma lei eleitoral constante em Moçambique”, diz. “Cada ciclo eleitoral é antecedido pela resolução de um conflito político, e então temos novas leis eleitorais que visam responder a essas questões. O problema é que países que não têm leis eleitorais consolidadas vivem uma desconsolidação democrática.”

Se há o desafio de entrar na política, há também o desafio de se manter nela. Casimiro afirma que nem sempre as mulheres no poder representam os interesses das eleitoras —não apenas porque não querem, mas também porque, por vezes, não conseguem.

Um dos principais entraves estaria no próprio partido. Moçambique, apesar de multipartidário, é um país onde historicamente três siglas partilham o poder. Além da Frelimo, no governo desde a independência, há a Renamo (Resistência Nacional Moçambicana) e o MDM (Movimento Democrático de Moçambique). As legendas estão enraizadas na sociedade, com escolas, grupos de juventude, de mulheres e sindicatos.

Ao irem contra alguma decisão da sigla, é comum que as parlamentares sejam acusadas de antipatriotismo. “É terrível, porque leva a uma autopunição, a pior punição que pode haver”, diz Casimiro.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.