O centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 e os 200 anos da Independência chegam num clima de alta voltagem. Se outras comemorações das datas ainda tiveram um gosto eurocêntrico e branco —e até passavam por uma capital que ainda era o Rio de Janeiro—, agora soa antigo que a discussão do que foi o modernismo no Brasil se dê em torno do eixo Rio-São Paulo e pautas decoloniais tomam cada vez mais espaço na cultura.

É nesse espírito de estarmos numa encruzilhada que Tereza de Arruda pensou a mostra "Brasilidade Pós-Modernismo", uma revisão do legado da Semana de 1922 na arte contemporânea com produções feitas a partir dos anos 1960 que chega a São Paulo nesta quarta depois de passar pelo Centro Cultural Banco do Brasil carioca.

Azulejos portugueses estão craquelados e frágeis, as mãos dos operários que ergueram São Paulo estão à vista de todos e a herança afro-brasileira se torna central em obras dessa exposição com 51 artistas. São nomes de peso como Cildo Meireles, Nelson Leiner, Anna Bella Geiger, Adriana Varejão, Tunga, Lina Bo Bardi e Rosana Paulino que são convocados para discutir o legado do modernismo brasileiro como propulsor de pautas debatidas até hoje, mas também como evento restrito a ciclos poucos diversos do Brasil.

Rever os atores e as consequências da Semana de Arte Moderna com reflexões sobre diversidade regional, de raça e de gênero parece o tom de boa parte das comemorações dos cem anos do evento no Theatro Municipal. O Museu de Arte Moderna de São Paulo abriu essa programação com uma mostra que alargava noções de quando e onde o moderno se fincou no país. A Pinacoteca de São Paulo e o Masp também terão programação norteada por discussões do sul da fronteira.

Já o Centro Cultural Fiesp retoma uma série de obras e documentos de 1910 a 1944 na mostra "Era Uma Vez o Moderno", realizada junto com o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, o IEB.

"O modernismo nunca foi um movimento coeso, no singular", aponta Luiz Armando Bagolin, que organiza a mostra agora em cartaz com o historiador Fabrício Reiner. Ele afirma que o conjunto de iniciativas diversas que vários grupos propunham acabam se dissolvendo com o interesse do governo de Getúlio Vargas de achar uma cultura brasileira no singular.

"O modernismo como conjunto de manifestações morre, e a questão que fica para eles, e é o que marca a melancolia dos anos finais do Mário de Andrade, é que o moderno sempre teve uma dimensão utópica. Ele dizia respeito à possibilidade de você fazer a conversão da realidade existente para uma realidade mais igualitária", diz o pesquisador.

"Como as artes poderiam contribuir para essa conversão? Eles não conseguiram. Essa é a mensagem final dos modernistas para nós e, na exposição, a pergunta que eles lançam como o principal legado para nós. Passados cem anos, a gente venceu as desigualdades?"

O tom da mostra do CCBB, por sua vez, já está dado nas obras que ocupam o centro do prédio —enquanto xilogravuras de Francisco de Almeida suspensas do teto retomam os varais de cordel e a religiosidade, José Rufino cria a imagem da burocracia enraizada a partir de um fichário de madeira. Ambos os artistas são de estados do nordeste do país.

Mas, mesmo com obras que são confrontos ao que se discutia nos anos 1920 no Brasil, é fato que o modernismo pautou uma série de discussões caras à produção artística brasileira. "Até hoje nós estamos vivendo aquelas questões que foram debatidas lá atrás, e a exposição é mais pontuada na realidade —aonde chegamos, o que almejamos e como seguir", diz a curadora da mostra, que é dividida em seis alas.

A liberdade que Mário de Andrade apresenta como uma reivindicação em "Pauliceia Desvairada" aparece nos trabalhos, dotados de uma autonomia para romper com as opressões que estruturam o Brasil.

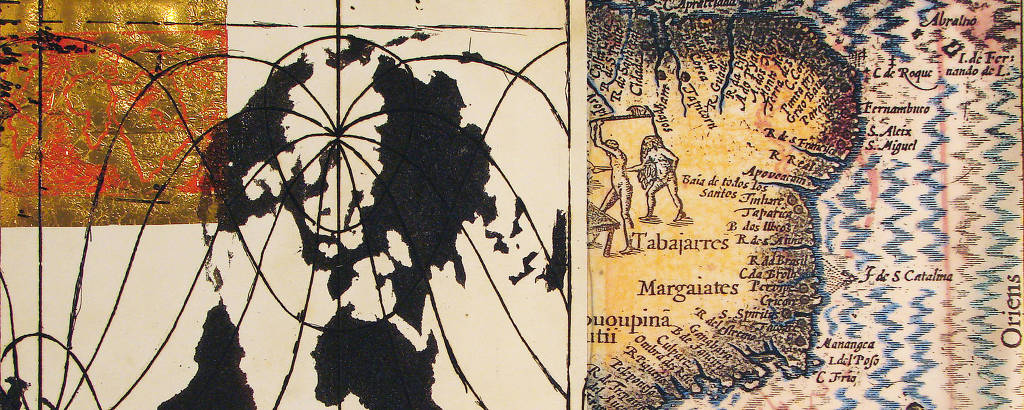

Gê Viana, por exemplo, faz a "Atualização Traumática de Debret" com retratos de um povo negro celebrando fartura. Já Anna Bella Geiger organiza tanto um diálogo com uma representatividade brasileira mais alargada, com retratos seus justapostos a imagens de indígenas para evocar uma equidade, ao mesmo tempo que promove uma discussão sobre o espaço doméstico em que a maioria das mulheres circulava.

"A Semana de 22 já pleiteava a autonomia para chegar a uma certa identidade, uma autonomia estética e de conteúdo", afirma Arruda. É uma autonomia de uma língua portuguesa construída pela vivência no Brasil que aparece em obras de Lenora de Barros, Arnaldo Antunes e Augusto de Campos, por exemplo.

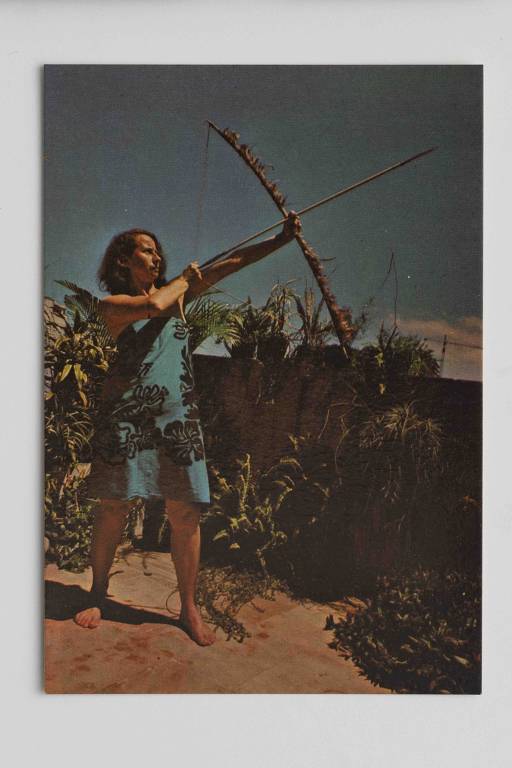

É também uma autonomia que aparece em figuras como a do caipira e na representação de indígenas, negros e trabalhadores —mas com um caráter pouco idílico. Os cem jovens que correm só de bermuda em "Ginástica da Pele", por exemplo, uma performance da Berna Reale, foram abordados pela polícia sem justificativa. Dois deles já foram mortos por guardas.

Glauco Rodrigues satiriza o universo de clichês em torno do futebol, do Carnaval, do samba e do tropicalismo para investigar o que estava por trás dessa demanda por um imaginário falso brasileiro. Tanto ele como outros nomes da mostra, caso de Nelson Leirner, apontam para algo que nunca deixou de acontecer desde a Semana de 22 —a influência de vanguardas europeias e de movimentos americanos, como a pop art, na cultura brasileira.

"Aqui, nós vemos o reflexo dessa internacionalização, de muitos movimentos que começaram nos Estados Unidos e na Europa e respingaram na nossa produção", diz Arruda. São obras que também indicam rupturas fundamentais nas artes visuais, como o afastamento quase completo de técnicas acadêmicas de pintura e escultura rumo à construção de ready-mades.

Mas elas se alimentam dos movimentos estéticos que vêm de fora para atacar todos eles à moda brasileira, quase numa segunda lufada antropofágica, como na série "Sotheby’s", em que Leirner ironiza o mercado internacional de arte que dita o que vale e o que não vale.

A potência criativa nacional também ganha contornos sombrios. Oscar Niemeyer pinta uma Brasília, um dos maiores exemplos de modernidade no país, como ruínas de seu legado quando se exilou em Paris em razão da ditadura militar. Joaquim Paiva conjuga imagens de vitrines da cidade, que prometia ser aquilo capaz de impulsionar para o futuro mas na verdade apontam para ilusões, truques e fraudes.

A organizadora da mostra ainda propõe diálogos entre tambores enredados de Ernesto Neto e ritmos de pinturas com padronagens como as de Beatriz Milhazes, ou a rede ritualística da obra de Jaider Esbell que foi feita especialmente para essa exposição.

Ele e a também indígena Daiara Tukano parecem levar para o museu esse sopro das cosmologias indígenas, que parecem finalmente surgir com uma diversidade ampla nas instituições culturais e sugerem caminhos para as várias crises e emboscadas contemporâneas. "Este é o momento de reparar", diz Arruda. "Tanto para enxergar, ver, observar, quanto reparar no sentido de consertar."

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.