[RESUMO] Nome essencial de geração que consolidou a cultura jovem de massa no Brasil, nos anos 1960, Rita Lee —com suas canções inesquecíveis, seu bom humor, suas performances encantadoras e transgressão genuína— enfrentou e venceu falsas dicotomias, preconceitos, machismos e patrulhas caretas para se firmar como estrela da música brasileira, rainha de encanto imortal.

Quando os Rolling Stones lançavam seu primeiro álbum, em 1964, e os Beatles escalavam as paradas de sucessos, Rita Lee era uma garota de 17 anos que já tinha formado seu primeiro conjunto musical, as Teenage Singers, e estava prestes a se tornar a estrela da hoje lendária banda Os Mutantes, ao lado dos irmãos Arnaldo e Sergio Baptista.

Àquela altura ela e sua geração faziam parte de um processo relevante na história do século 20, a consolidação da cultura jovem de massa em escala internacional. A emergência da juventude moderna como personagem coletiva e protagonista da cena cultural, com hábitos, ideias, gostos, frustrações e sonhos assemelhados, teve seu epicentro no mundo anglofônico, com Estados Unidos e Inglaterra à frente, mas o rastilho atravessou fronteiras. A explosão jovem, se não foi planetária, atingiu em cheio pelo menos o lado ocidental e sua periferia.

Além dos filhos inconformados da "working class", que alimentaram a renovação do rock, uma juventude de classe média crescia nas escolas e chegava às universidades experimentando um regime existencial particular. O período de estudos convivia com a relativa ociosidade e o desengajamento do mundo do trabalho, numa sociedade que, no pós-guerra, conhecia um novo padrão demográfico, de bem-estar, de novidades tecnológicas e também de conflitos sociais e políticos.

Nos anos 1950, e sobretudo na década de 1960, uma massa juvenil ascendente imprimiu sua marca de rebeldia, mas também de distração e diversão, no panorama internacional e fez com que uma gigantesca engrenagem industrial no campo da música, da moda, do cinema e do consumo em geral começasse a rodar para atender suas demandas.

A clivagem geracional talvez nunca tenha sido tão cantada e reivindicada. O "generation gap", o "não confie em ninguém com mais de 30 anos" e a divisão entre pais caretas, filhos cabeludos e filhas de minissaia, fumando um cigarrinho e querendo arrancar o sutiã, estavam na pauta do dia.

As manifestações contra a Guerra do Vietnã, o flower-power, o sentimento antissistema e as experiências com drogas deram uma face politizada, transgressora e de "movimento" a essa nova turma que se encontrava em protestos estudantis e no embalo das guitarras elétricas das novas bandas de rock.

No Brasil as coisas aconteceram, naturalmente, de maneira peculiar. Falamos português e já tínhamos uma tradição musical sólida, com raízes africanas e temperos regionais.

Tínhamos também um exemplo bem-sucedido de internacionalização dessa tradição, com a bossa nova, sob a influência do jazz. Mas se a bossa nova, sendo foda, sofria ataques de puristas, a maneira como a onda jovem internacional bateu na nossa praia, com o estouro da jovem guarda, causou arrepios em setores da juventude universitária de esquerda e nos meios intelectual e musical que cozinhavam a feijoada nacional-popular.

O golpe de 1964, associado ao imperialismo norte-americano, recrudesceu a reação anti-jovem guarda, que virou sinônimo de alienação colonizada. Até mesmo uma passeata contra a guitarra elétrica, como se sabe, foi organizada.

Coube ao tropicalismo fazer a mediação problemática nessa geleia-geral, que também vinha sendo realizada, de certa forma, por outros talentos pós-bossa nova, a começar pelo original e espetacular esquema novo de Jorge Ben.

"Você precisa ouvir aquela canção do Roberto", "aprender inglês", "tomar um sorvete na lanchonete", mas também "saber da Carolina" —provocava Caetano na antológica "Baby".

Rita Lee e os Mutantes, com aquela pinta de banda gringa, e aquela relação direta com o mundo, sem precisar de intermediários (o que é uma coisa bem paulista), foram escalados pelos tropicalistas, que viviam então na Pauliceia, para ajudar a arrombar a festa das visões tradicionalistas. Com os pratos nas mãos e um coraçãozinho pintado no rosto emoldurado pelos cabelos longos e a característica franja, Rita foi um "punctum" na apresentação de "Domingo do Parque", em 1967, com os Mutantes e um Gilberto Gil já em incontível aceleração vanguardista.

Era hora de acertar o relógio com o cosmopolitismo cultural que estava parado ou andando para trás arrastado pelo surto discursivo compreensivelmente provocado pela reação ao golpe de 1964. Era um momento de prestígio da canção política e regionalista de protesto, com o esgarçamento da bossa nova, como bem observou outro paulistano, o poeta Augusto de Campos —que viu tudo antes, como agora, pós-tudo, já não se pode duvidar.

Augusto, além dos textos a quente sobre os tropicalistas, ressaltou o valor da jovem guarda, como se lê no artigo "Da Jovem Guarda a João Gilberto", publicado no livro "Balanço da Bossa", de 1968:

"Se é certo que a BN é um movimento musical mais complexo e de consequências sem dúvida muito mais profundas, não se pode deixar de reconhecer que a JG, com todas as suas limitações e o seu primarismo, nos ensina uma lição. Não se trata apenas de um problema de moda e de propaganda. Como excelentes "tradutores" que são de um estilo internacional de música popular, Roberto e Erasmo Carlos souberam degluti-lo e contribuir com algo mais: parecem ter logrado conciliar o ‘mass-appeal’ com um uso funcional e moderno da voz. Chegaram, assim, nesse momento, a ser os veiculadores da ‘informação nova’ em matéria de música popular, apanhando a BN desprevenida, numa fase de aparente ecletismo, ou seja, de diluição e descaracterização de si mesma".

A polarização, contudo, ditava o ritmo dos festivais e das discussões acaloradas sobre música e cultura. A vaia que Caetano e os Mutantes receberam na apresentação de "É Proibido Proibir" –e a reação do cantor– dizem muito sobre esse cenário.

Rita, que era rock e também a seu modo bossa nova, não tinha a capacidade musical de Arnaldo e Sérgio, mas tinha muito mais. Não estava interessada em prosseguir viajando em idolatrias e imitações do Yes. Convenceu o grupo a colocar um samba na canção "Mande Um Abraço pra Velha", e apareceu vestida de preto, como uma viúva, para se apresentar num daqueles festivais. Foi apontada pelos rapazes como a culpada pela desclassificação da música. Saiu da banda, que, com razão, considerava machista e chata em sua vibe cada vez mais virtuosista e estéril.

O tempo, como nem sempre, mas muitas vezes acontece, se encarregou de colocar as coisas no lugar. Os Mutantes seguiram na incursão progressiva aborrecida e, na melhor fase, viraram um grupo cultuado em círculos estrangeiros —aliás, muito merecidamente, pois estavam "up to date", como estavam muitos no Brasil, alguns até mesmo à frente do que se fazia no mundo àquela época.

Rita estava fadada a tornar-se uma super estrela da música brasileira, bem mais que mera rainha do rock. E assim foi, com seu vasto repertório de hits inesquecíveis, performances encantadoras e desafiadoras, senso de humor, sensualidade e transgressão genuína.

O casamento com o carioca Roberto de Carvalho, com suas qualidades musicais, foi sem dúvida um divisor de águas. Mas Rita e Roberto, sempre foi assim, nessa ordem.

Ao longo do caminho, nada foi fácil. O preconceito contra aquela mulher branca (sim, é isso mesmo), paulista de olhos azuis com ascendência americana, acompanhou implacavelmente a carreira da jovem artista.

Ela sofreu com a discriminação de parte da juventude estudantil de esquerda, apanhou de tradicionalistas da MPB, como Dori Caymmi e Edu Lobo, e passou por momentos humilhantes e revoltantes nas gravadoras dominadas por homens que controlavam o mercado.

Nunca, porém, abaixou a cabeça. Nesse lugar único que ocupou, dançando entre múltiplas influências, não teve medo de ser ela mesma, de colocar a boca no trombone, de ironizar os "sérios" da música popular brasileira e as patrulhas politizadas. Abraçou o sucesso e foi feminista à sua maneira, sem sectarismo e proselitismos, com uma sagacidade que gerações de mulheres –e muitos homens– entenderam muito bem.

Cantou as paulistanas Pagu e Anita Malfatti, entre tantas outras que admirava, e fez um monte de gente feliz.

Assumiu ainda, sem cerimônia, uma persona masculina, numa espécie de lance Chico Buarque reverso, ao cantar canções como "Papai me Empresta o Carro" ("Não sou do tipo que frequenta bordel") e "Flagra" ("Minha garota é Mae West, eu sou o Sheik Valentino"). Foi presa pela polícia, usou drogas, não escondeu, e falou o que tinha que falar.

Não queria nem luxo nem lixo. Foi uma superstar –aliás, como os Doces Bárbaros cantaram, querendo sempre "superstar com você".

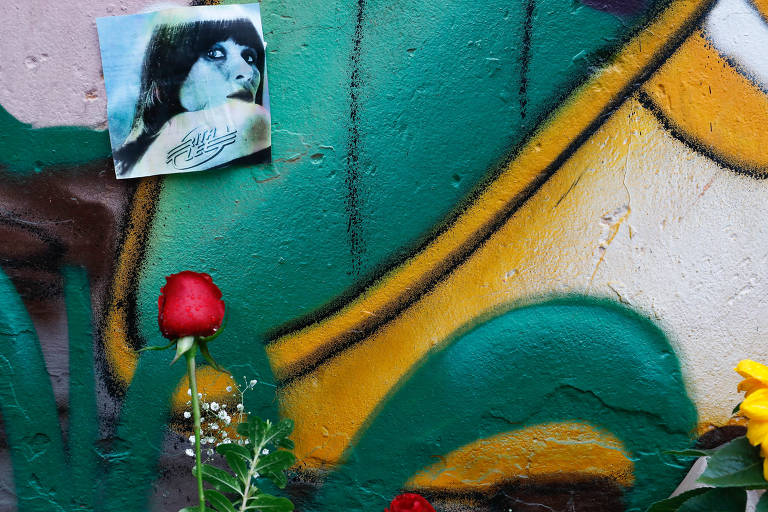

O sonho de ser imortal está realizado, meu amor, você, a rainha dessa zorra toda.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.