[RESUMO] Estudo aponta que a atribuição de intenção e responsabilidade é diretamente influenciada pelo resultado das ações. Quando os desfechos são negativos, nossa tendência a imputar culpa é muito maior, indicam testes realizados com 4.000 pessoas. Estes resultados contradizem a ideia de objetividade dos juízes, que norteia o direito penal, demonstrando a necessidade de rediscutir vários pontos do sistema de Justiça à luz do funcionamento da mente.

E se as bases em que o direito penal se sustenta estiverem erradas? Bem, elas estão. Só é preciso definir o quanto e o como.

No pior cenário, o livre-arbítrio, que frequentemente invocamos para justificar sanções jurídicas e decisões morais, não existe, o que exigiria reformular uma boa parte de nossas práticas centenárias.

Todavia, mesmo que a situação não seja tão dramática e possamos conservar a espinha dorsal de nosso sistema de Justiça, encontramos uma inconsistência interessante no modo como as pessoas veem a intencionalidade, um dos principais divisores de águas do direito penal, o que cobra algum tipo de resposta.

Este ensaio combina reflexões teóricas sobre a existência do livre-arbítrio e suas consequências para o direito e a filosofia com uma investigação empírica, uma pesquisa de opinião estratificada, a respeito de como as pessoas encaram intenções e atribuem responsabilidades. Já antecipando nossos achados, não são o que teóricos do direito ou mesmo lógicos esperariam.

Do livre-arbítrio à intencionalidade

A moda filosófica voltou a ser considerar que o livre-arbítrio não existe, isto é, que a sensação de que definimos livre ou até mesmo caprichosamente nossos comportamentos não automáticos e decisões não passa de uma ilusão.

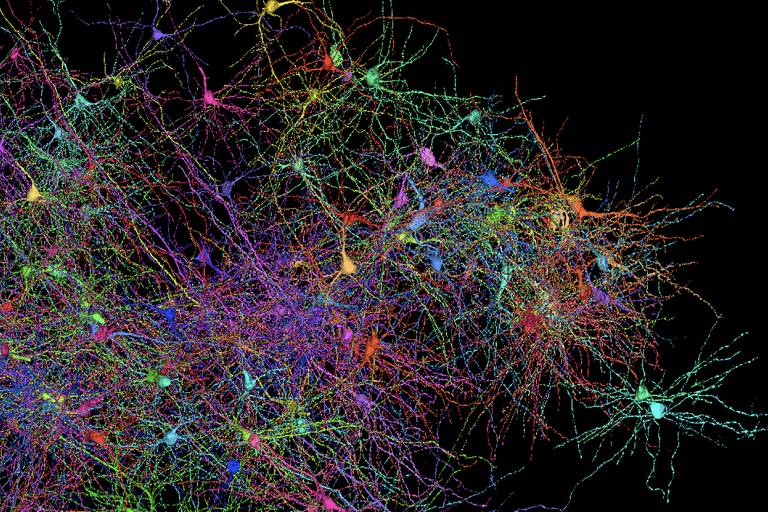

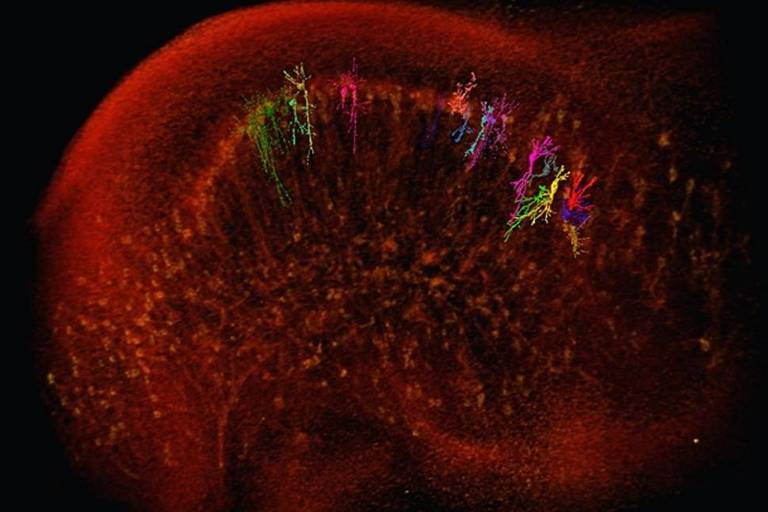

O cientista cognitivo Robert Sapolsky publicou no ano passado um catatau de mais de 500 páginas ("Determined – Life Without Free Will") em que tenta mostrar que, pelo fato de nossos comportamentos terem antecedentes neurológicos e determinantes contextuais, a mente consciente não tem função causal, apenas experimenta a sensação de que estamos no comando.

Para ele, os eventos que determinam nossas ações vão do instantâneo (o nível de hormônios em circulação no momento em que a pessoa age) ao mais remoto (a cultura em que estamos imersos, forjada milhares de anos atrás), passando pela genética e história familiar de cada um. De fato, mesmo para os que acreditam que o livre-arbítrio existe como poder de veto a certas escolhas, a capacidade de uma pessoa de resistir a seus impulsos é determinada pela genética e pela história de vida.

O argumento contra o livre-arbítrio é milenar, mas sua versão moderna ganhou força a partir da década de 1980, depois que Benjamin Libet conduziu um experimento sobre comportamento motor que mostrou que há atividade neurológica 500 milissegundos antes da emergência à consciência da intenção de mover um braço e com isso assumiu ter demonstrado a inexistência da liberdade decisória.

A conclusão, entretanto, segue gerando debate. Primeiro, a atividade neural identificada não acontece nas áreas do cérebro encarregadas do planejamento motor, mas sim na de sua representação mental. Segundo, como argumenta Steve Taylor, "uma versão modificada do experimento de Libet revelou que o mesmo potencial evocado é disparado quando os sujeitos decidem não se mover, o que lança novas dúvidas sobre a possibilidade de ele estar registrando a decisão do cérebro de se mover" (Taylor, 2019).

Assim avançamos pela terceira década do século 21, em um estágio de desentendimento sobre o livre-arbítrio parecido com o que estávamos antes da repaginada da década de 1980. O que podemos afirmar com alguma segurança é que ninguém em sã consciência põe em dúvida a importância de um sistema de responsabilização.

Ainda que o livre-arbítrio seja uma ilusão, pessoas (e outros bichos, além de vegetais ) respondem a estímulos e desestímulos. Ademais, modelos matemáticos mostram que sociedades só são estáveis se reprimirem membros que delas tentam extrair vantagens indevidas. Precisamos de juízes e sanções, ainda que possamos, e devamos, rediscutir vários pontos do sistema de Justiça.

O truque prático para contornar a física e a filosofia do debate milenar e pularmos para onde as coisas estão acontecendo e os impactos são reais é descer um nível, do livre-arbítrio para as intenções.

O comportamento não intencional se distingue do intencional, que "envolve dois tipos de experiências, que não acompanham os reflexos", segundo o pesquisador Patrick Haggard. "Elas são a experiência da intenção, isto é, planejamento para fazer ou considerar fazer algo, e a do agenciamento, que é a sensação de que a ação perpetrada de fato causou um fenômeno externo."

Conforme o autor assinalava em 2008, já mapeamos relativamente bem os circuitos neurológicos ativados no comportamento intencional por quem não sofre com maus funcionamentos cerebrais. A visão prevalente na atualidade é a de que intenções são as experiências de decisões sequenciadas sobre o que e o quando dos nossos investimentos energéticos dirigidos.

Elas variam de pessoa a pessoa em função da personalidade e apetite ao risco, assim como de situação a situação, à luz do quanto um objetivo é motivador e capaz de inibir os seus concorrentes.

Inversão

Intenções são investimentos do "eu" que geram desfechos. Atribuímos intenção ao comportamento alheio quando inferimos que o impulso originário incluía o resultado efetivo em seu universo de possibilidades.

É claro que o veredicto sobre a presença/ausência do impulso intencional nem sempre é binário. O desfecho pode estar contido no horizonte de possibilidades sem ser diretamente almejado; ele pode representar uma alternativa indesejável em um universo de objetivos, ou ainda uma decorrência indireta do investimento intencional, cuja plena circunscrição exigiria que se parasse para pensar. Intenções possuem vários matizes.

Estas conjecturas são centrais ao direito, à psicologia e à filosofia. No caso específico da primeira disciplina, a atribuição intencional serve para fundamentar julgamentos e selar futuros, de modo que deveria ser captada com a máxima precisão.

Mas, e se o raciocínio central utilizado pelas cortes do mundo todo estiver errado? E se as atribuições de intencionalidade, assim como as doutrinas, teorias e tudo mais assumirem algo que os dados negam sobre a atribuição de intencionalidade e de responsabilidade?

E se existir um enorme viés, tão ou mais importante para o direito que os descritos pelos economistas comportamentais do passado? Será que surgirão novos entendimentos, ou será que os especialistas da área preferirão deixar tudo como está, evitando mexer em tamanho vespeiro?

Nós desenhamos e conduzimos um experimento com a maior amostra simultânea de que se tem notícia em filosofia experimental e domínios associados para tentar responder se estamos compreendendo erroneamente a atribuição de intencionalidade e, assim, se precisamos rever alguns dos mais básicos paradigmas sobre a responsabilização.

A nossa hipótese é que, ao contrário do que é preconizado no direito, na psicologia e na filosofia (fenomenologia), as atribuições de intencionalidade não seguem apenas o modelo que expomos acima.

Elas não são uma função exclusiva do impulso originário do agente intencional, como subsumido em dez entre dez sentenças criminais, mas são amplamente dependentes do desfecho obtido: quando este é pior, tendemos a ver o agente como mais intencional.

Se assim for, está errado o juiz que procura estabelecer se um crime foi doloso ou culposo sob a premissa de que o conhecimento do desfecho não influencia sua capacidade de inferir o dolo.

A inspiração veio do trabalho de Joshua Knobe (Universidade Yale, nos EUA), que primeiramente desenvolveu experimentos para avaliar o quanto o resultado de uma ação faz as pessoas verem-na como mais ou menos intencional, e que por isso merece todo o mérito.

Nossa contribuição foi juntar a expertise do Instituto Locomotiva e desenvolver um estudo maior e mais detalhado, pagando os participantes para que se mantenham aderentes às dinâmicas propostas (isso não enviesa os resultados, pelo contrário), usando uma plataforma mais avançada, com cobertura de um país inteiro (o nosso) e, por fim, enriquecendo os resultados primários.

Em essência, (1) testamos a hipótese de que, dependendo do desfecho, e não apenas do suposto impulso originário, o comportamento será visto como menos ou mais intencional, o que evidentemente vai na contramão de tudo o que se fala e faz neste campo.

Acreditamos que ações com desfechos negativos serão vistas como mais intencionais do que ações geradoras de resultados positivos, mesmo que em ambos os casos o agente intencional explicitamente declare não ter intenção alguma de atingir tais resultados.

Por fim, (2) avaliamos se o domínio sociorrelacional em que a ação se desenvolve (por exemplo, direção perigosa, meio ambiente e teatro de guerra) influencia a atribuição de intencionalidade, o que é outra perspectiva ausente do debate sobre os vieses que determinam a responsabilização. Em nossas palavras, estamos testando a existência de um novo viés heurístico, o viés intencional.

O estudo

Nosso estudo consiste de três experimentos em tomadas de decisão. Cada um deles envolve a apresentação de duas narrativas, estruturalmente similares, nas quais um agente deliberadamente decide fazer algo, enquanto mostra compreender claramente a chance de consequências colaterais (externalidades) de sua ação.

Em uma das narrativas, a externalidade é negativa; na outra, positiva. Invariavelmente, elas se realizam. Os temas dessas narrativas são:

a) Meio ambiente: a decisão de um executivo visa o lucro e tem impacto no meio ambiente.

b) Soldados: a decisão de um tenente visa conquistar território e impacta a vida de seus soldados.

c) Acidente de carro: a decisão de dirigir embriagado impacta a vida de uma família.

A tarefa dos participantes é avaliar o quanto o agente decisório teve intenção de produzir a externalidade destacada e o quanto é responsável pelas consequências. Para evitar distorções em função da ordem de apresentação das condições (externalidades positivas/negativas antes), dividimos a amostra em dois, o que na prática significa que conduzimos seis baterias experimentais.

Amostra

O estudo contou com a participação de 4.000 indivíduos, com idades variando de 18 a 77 anos. Cobrimos todo o território nacional e procuramos nos manter, tanto quanto possível, dentro dos critérios do IBGE. No final, tivemos uma amostra um pouco mais escolarizada do que a média do país, assim como um pouco mais branca. Então, fizemos testes estatísticos que comprovaram que isso não afetou em nada os resultados obtidos.

Narrativas

Para dar mais concretude ao material, segue a descrição detalhada das duas situações de um dos cenários que propusemos aos participantes (os gráficos trazem informações sobre os demais).

1) O diretor de uma empresa bilionária procura o presidente do conselho. "Estamos analisando a implementação de um novo programa que propiciará um aumento considerável em nossos lucros, mas causará danos ao meio ambiente".

O presidente então responde assertivamente. "Não me importo nem um pouco com o meio ambiente. Eu só quero lucrar tanto quanto puder. Vamos implementar o novo programa."

O programa é implementado e, como previsto, a empresa fatura, e o meio ambiente é prejudicado.

Na sua opinião, quão responsável é o presidente pelos malefícios ao meio ambiente? Você diria que os malefícios gerados ao meio ambiente são intencionais?

2) O diretor de uma empresa bilionária procura o presidente do conselho. "Estamos analisando a implementação de um novo programa que propiciará um aumento considerável em nossos lucros. Também está evidente que ele ajudará o meio ambiente."

O presidente então responde assertivamente. "Olha, neste momento, não estou me importando com o meio ambiente. Meu foco está em aumentar a lucratividade da empresa. Vamos implementar o novo programa."

O programa é implementado e, como previsto, a empresa fatura, e o meio ambiente é beneficiado.

Na sua opinião, quão responsável é o presidente pelos benefícios ao meio ambiente? Você diria que os benefícios gerados ao meio ambiente são intencionais?

Resultados

Os resultados obtidos confirmam inequivocamente a existência de um viés intencional, negando, assim, a premissa de que a atribuição intencional não é influenciada pelo resultado da ação.

Ao contrário do que assumem juízes e promotores, quando o desfecho é negativo, a atribuição de intencionalidade e a responsabilização são muito maiores; ou seja, há um viés intencional e ele favorece a atribuição de dolo.

Também registramos que o contexto narrativo influencia muito a atribuição de intencionalidade. No contexto em que o meio ambiente é colocado sob risco por uma decisão executiva, a atribuição de intencionalidade é máxima. Neste último cenário, 78% atribuem intencionalidade à decisão do presidente que prejudica o meio ambiente.

Inversamente, a maioria não atribui intencionalidade no desfecho em que a decisão do presidente favorece o meio ambiente. Neste caso, a intencionalidade atribuída é 95% menor.

No cenário bélico, 62% consideram intencional a decisão do tenente de levar seus soldados a óbito para conquistar o território almejado. Quando o desfecho é a liberação de soldados que estavam encurralados, apenas 15% entendem que foi intenção do tenente atingir este resultado.

Em decisões que culminam em acidente de carro, 51% atribuem intencionalidade em desfechos negativos; já quando o motorista consegue evitar o acidente, 57% não consideram que sua intenção foi salvar as pessoas que de outro modo teriam morrido.

Os resultados também mostram que existe uma assimetria na responsabilização dos agentes das ações, que varia em função do cenário. No caso do acidente, em que as consequências recaem sobre pessoas que, do ponto de vista intencional, contribuíram pouco para a situação de risco, a assimetria máxima; já no caso dos soldados, expostos a intempéries de forma deliberada, a assimetria é mínima.

Finalmente, pudemos observar que a atribuição de responsabilidade na produção de externalidades negativas varia significativamente em função do sexo.

Além de responsabilizarem mais o agente causador do dano, as mulheres tendem a ser particularmente sensíveis ao comportamento do motorista alcoolizado, situação que se destaca por não se escorar em possíveis justificativas institucionais como as outras duas.

Viés

Em parte, a existência do viés intencional reflete o fato de que somos contaminados pelos afetos produzidos quando conhecemos o desfecho de uma ação, seja ele qual for.

Como somos mais intensamente impactados por afetos negativos do que positivos (pense que ninguém fica traumatizado por ganhar na Mega Sena), sentimos maior inclinação em canalizar esses sentimentos para o autor, o que ocorre de maneira mais completa quando lhe atribuímos intenção de dolo.

Paralelamente, o viés intencional traz à tona automatismos sociais. Como vivemos uma era em que vilões de desenhos animados são sujeitos malignos que destroem o ambiente, tendemos a atribuir mais intenção de dolo nesse cenário do que nos concorrentes, a despeito do paralelismo completo entre as condições experimentais.

Reformas

A moral da história é que há algo de podre no reino do direito.

A ciência tem parte da culpa, pois não tem sido gentil com o direito nas últimas décadas. Embora ela tenha fornecido ferramentas úteis para policiais, procuradores e juízes, como os testes de DNA e várias outras técnicas forenses, também erodiu bases nas quais o sistema se assenta. Já analisamos a questão do livre-arbítrio e as aporias da noção de intencionalidade, mas há outros problemas.

A objetividade de juízes, mesmo em questões não relacionadas ao dolo, é problemática. Há estudos que mostram que as decisões de magistrados são influenciadas por fatores sem nenhum valor jurídico, como o nível de glicose no sangue do julgador, os resultados futebolísticos da véspera e até as condições climáticas.

Outro pilar que sofreu bastante é o testemunho. Hoje sabemos que a memória, que ainda sustenta muitas das condenações, principalmente pela via do reconhecimento do agressor pela vítima, é particularmente traiçoeira.

Embora experimentemos a memória como um registro fixo e confiável daquilo que ocorreu, uma espécie de filme mental, ela é algo muito mais maleável, que se abre a transformações moduladas pelas emoções cada vez que a acessamos.

Psicólogos dispostos a bagunçar sua cuca não têm nenhuma dificuldade em criar memórias falsas recorrendo a truques simples. Ela torna-se, assim, um prato cheio para manipulações, conscientes ou não, de policiais querendo resolver logo um caso.

É também uma área muito propícia à materialização de tendências racistas e de outros preconceitos, em especial contra grupos minoritários. Como se não bastasse, não cessamos de ampliar o catálogo das doenças capazes de alterar o comportamento do paciente de formas que desafiam os testes clássicos de imputabilidade.

Tais achados, por óbvio, não nos autorizam a jogar pela janela o direito penal, até porque há motivos para crer que a sociedade entraria em colapso sem um sistema de responsabilização, mas recomendam que sejamos bem mais humildes e cautelosos.

Devemos pensar as penas menos como um mecanismo de retribuição, baseado em uma vaga noção de merecimento, e mais como uma combinação de autodefesa com dissuasão.

Se colocamos um criminoso na cadeia, é para evitar, pelo menos momentaneamente, que ele volte a delinquir e para sinalizar a terceiros que seguir os passos do bandido não é uma atitude sábia.

Obviamente, devemos tentar, na medida do possível, substituir as penas restritivas de liberdade por outras formas de dissuasão, como multas, serviços comunitários e restrições de direitos, reservando a cadeia apenas para aqueles que representem ameaça física à sociedade.

Se a história ensina alguma coisa, é que não somos muito generosos ao julgar os padrões éticos dos que nos precederam. É bastante provável que os habitantes do futuro vejam nossas práticas em direito penal com o mesmo desdém com que hoje nos referimos aos métodos medievais para identificar e julgar bruxas.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.