[resumo] Glauber Rocha, que morreu há 40 anos, teve forte influência no cinema internacional, fato raro para artistas de países periféricos. Manteve diálogo profícuo com grandes nomes do meio cinematográfco, como Visconti, Rossellini e Buñuel, e influenciou cineastas de diferentes gerações, de Godard, passando por Scorsese, a Bong Joon-ho.

Glauber Rocha rejeitou o desencanto de Jean-Luc Godard. Em 1969, pouco antes de ser levado pelo cineasta franco-suíço e por Jean-Pierre Gorin a atuar no filme “O Vento do Leste”, o cineasta brasileiro conquistara o prêmio de melhor diretor do Festival de Cannes com “O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro”.

Na sequência de “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, de 1964, e “Terra em Transe”, de 1967, o líder do cinema novo era assediado por produtores estrangeiros e subia de degrau perante a crítica, sendo reconhecido como um jovem mestre do cinema.

Em trajetória ascendente, Glauber reagiu à “inteligência cansada de poesia” de Godard e se negou a embarcar na retórica da desconstrução do cinema. Os países do Terceiro Mundo ainda precisavam construir estradas, escolas, indústrias e casas de projeção, pensava Glauber. Sua visão contracorrente foi encenada em uma encruzilhada nas cercanias de Roma, em “O Vento do Leste”.

Em um texto posterior ao encontro com o diretor de “Acossado” (1960), o brasileiro ironizaria: “Não sou gaiato para me meter no folclore coletivo dos gigolôs do inesquecível Maio francês”.

Morto em 22 de agosto de 1981, há 40 anos, Glauber Rocha encarnou a figura de artista-encruzilhada, atravessado pelos caminhos políticos e estéticos de seu tempo. Sua influência extrapola geografias no cinema contemporâneo.

O americano Martin Scorsese assume o impacto de “O Dragão...” sobre “Caminhos Perigosos” (1973) e “Touro Indomável” (1980). Vencedor do Oscar 2020 com “Parasita”, o sul-coreano Bong Joon-ho revelou a importância de “Deus e o Diabo” em sua educação visual.

O diretor brasileiro ocupou a posição singular de interlocutor de mestres do cinema no século 20. Desde 2005, Mateus Araújo, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e tradutor da antologia glauberiana “O Século do Cinema” para o francês, estuda a obra de Glauber Rocha à luz de seu diálogo estético com Godard, o espanhol Luis Buñuel, o italiano Carmelo Bene e os franceses Jean Rouch, Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, entre outros cineastas de vanguarda.

O grupo do cinema novo, de Ruy Guerra a Cacá Diegues, gozava de prestígio nos festivais internacionais de Columbianum, Cannes, Veneza, Berlim, Locarno e Pesaro. A articulação com expoentes estrangeiros, entretanto, reserva a Glauber um lugar único em sua geração.

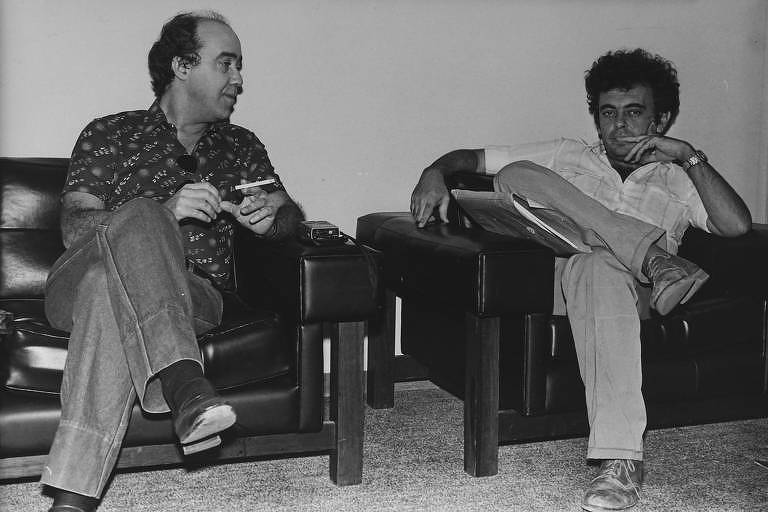

Ele conheceu e entrevistou Luis Buñuel, Pier Paolo Pasolini, Jean Renoir, Fritz Lang e John Ford. Por seus méritos artísticos, ficou amigo de Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Bernardo Bertolucci, Godard, Tomás Gutiérrez Alea, além de portugueses, argentinos, americanos, espanhóis.

“Para além desse protagonismo, o que talvez o singularize seja um diálogo mais intenso em seus filmes com o trabalho de outros mestres do cinema mundial, de Eisenstein e Buñuel a Godard e Carmelo Bene, assim como uma tendência crescente de figurar neles a relação do Brasil com o mundo, seja a América Latina em ‘Terra em Transe’, seja a dinâmica transatlântica em ‘Der Leone’, seja o mundo ibérico em ‘Cabezas Cortadas’, seja o que lhe aparecia como a decadência do Ocidente capitalista em ‘Claro’ e ‘A Idade da Terra’”, observa Mateus Araújo, que organizou uma antologia do cineasta baiano, “Crítica Esparsa (1957-1965)”, editada pela Fundação Clóvis Salgado.

“Salvo lapso meu, nenhum outro cineasta brasileiro moderno foi tão longe ao integrar essa ordem de preocupações e essa geopolítica internacionalista em seu cinema.”

Glauber não escamoteava suas dívidas estéticas, sustenta o teórico de cinema e professor emérito da USP Ismail Xavier, autor de “Sertão Mar: Glauber Rocha e a Estética da Fome”, clássico estudo sobre o cineasta.

“Ele tinha uma maneira muito pessoal de incorporar a influência dos outros. Nunca foi um cara de ‘não tem nada a ver, sou original, meu estilo é meu’. Sempre soube deixar claro o diálogo com outros cinemas e outros cineastas, principalmente os inovadores”, diz o crítico.

Ismail recorda o momento em que Pasolini incorporou Glauber à conferência “Cinema de Poesia”, no Festival de Pesaro, em 1965. Ao definir o cineasta moderno, o italiano recorreu à distinção entre prosa e poesia, destacando a transformação da câmera subjetiva do cinema clássico.

“Pasolini diz que o cinema moderno tem uma câmera que faz isso que o escritor faz no romance moderno: a câmera assume a posição da personagem. Não fica claro que é a personagem que está olhando. Ele cita as situações em que Antonioni está mostrando a cena de um modo que é a tal subjetiva indireta livre. Ou seja, está filmando como se fosse uma maneira de filmar da personagem.”

“A câmera na mão do cinema novo provocava esse tipo de relação. Dou o exemplo do Corisco de ‘Deus e o Diabo’. Tem um tipo de câmera na mão que o Glauber usa que é todo dentro do frenesi do Corisco. A crepitação tem a ver com a personagem, não sendo câmera subjetiva no sentido clássico. Pasolini cita o Glauber sobre essa coisa que é fazer sentir a câmera de diferentes modos. O cinema clássico fazia tudo para você não prestar atenção que a câmera estava ali”, explica Ismail.

O caso de Luis Buñuel revela uma influência unilateral. De mestre para discípulo. Em 1964, Glauber o conheceu no México e chegou a fazer uma ponta no final de “Simão do Deserto”, mas o encontro mais esticado viria no Festival de Veneza de 1967. À época, Buñuel reputava o cinema novo como a mais vigorosa das novas ondas e fazia elogios a “Deus e o Diabo”, impressionado com o Corisco de Othon Bastos.

“Para quem os revisita com atenção, salta aos olhos o diálogo de Glauber com Buñuel, que, embora ausente de sua cinefilia inicial dos anos 50, marcou profundamente alguns de seus textos e filmes mais estratégicos entre 1962 e 1971, ocupando um lugar central na sua imaginação e suscitando até o fim sua admiração inabalável”, afirma Mateus Araújo.

A cristologia buñueliana influenciou o protestante Glauber, que reconheceu na obra do espanhol a antecipação da figura do Cristo pasoliniano, uma chave essencial para seu longa “A Idade da Terra”, de 1980.

Araújo destaca um aspecto menos discutido dessa admiração. “‘Terra em Transe’ propõe, entre outras coisas, um remake muito próximo de ‘Os Ambiciosos’ (Buñuel, 1959), em um diálogo fascinante que ainda espera uma análise digna da sua complexidade. Sua continuação em ‘Cabezas Cortadas’, de 1970, volta a remeter diretamente (nos atores e nas locações) a Buñuel, cuja presença também ecoa no segundo grande manifesto teórico de Glauber, ‘A Estética do Sonho’, de 1971, que tem como horizonte filosófico um ataque frontal ao caráter opressivo da razão burguesa.”

Os diálogos ajudaram Glauber a clarear suas aflições estéticas e políticas. Em Roma, ele demarcou sua visão construtiva do cinema periférico ao ser convidado para “O Vento do Leste” de Godard e Gorin, membros do Grupo Dziga Vertov, coletivo de cineastas de orientação maoista.

“Para lá, é o cinema desconhecido, o cinema da aventura. Para aqui, é o cinema do Terceiro Mundo, é um cinema perigoso, divino e maravilhoso […], é um cinema que vai construir tudo, a técnica, as casas de projeção, a distribuição, os técnicos, os 300 cineastas por ano para fazer 600 filmes para todo o Terceiro Mundo”, diz Glauber, na encruzilhada, entoando o refrão da canção tropicalista “Divino Maravilhoso”, de Caetano Veloso e Gilberto Gil.

“É um episódio em que fica nítido um estranhamento”, opina Ismail Xavier, identificando algum desconforto. “Você vê que Glauber não está à vontade. Sempre foi uma pessoa que se impôs muito nas questões vividas, nos debates. Era muito afirmativo. Foi um embate do Godard com um cara que tinha sido, ao longo dos anos 60, um companheiro de arma.”

Mateus Araújo pensa a questão em termos de uma “alegoria de um (des)encontro”. “Menos do que um impasse, a cena figura o reconhecimento por Godard de que, apesar da admiração recíproca, a luta cinepolítica de ambos não era a mesma. Seu limite, porém, é não incluir na sua figuração a crítica de Glauber ao caminho então seguido por Godard e Gorin, que lhe parecia infrutífero.”

“Os franceses convidaram Glauber como um interlocutor de sua autocrítica, mas não como um colega do Terceiro Mundo que os criticasse do ponto de vista da periferia”, analisa Araújo. “Seja como for, Glauber terá sido o primeiro grande artista do Terceiro Mundo com o qual Godard se defrontou simbolicamente em seu cinema, e provavelmente aquele mais homenageado em seus filmes, três dos quais trazem referências admirativas ao brasileiro: ‘A Gaia Ciência’, de 1969, ‘O Vento do Leste’, de 1970, e ‘História(s) do Cinema’, de 1988-98.”

A habilidade de Godard em manipular outros artistas acabou esvaziada pela performance de Glauber. Ismail Xavier admira a estética, mas aponta incoerências na visão geopolítica do filme. “Godard faz referências muito levianas. Ele assume o maoísmo e, ao mesmo tempo, coloca problemas em relação à política de gestão, que é a do Tito da Iugoslávia. Mas marechal Tito era um líder da Europa do Leste que não participava do Pacto de Varsóvia. Não participava do jogo da União Soviética.”

Outra frente renovadora do cinema nos anos 1960 e 1970 contou com os olhos e ouvidos de Glauber. Na Itália, ficou amigo do casal Straub-Huillet, diretores de “Crônica de Anna Magdalena Bach” (1968).

“Com Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, Glauber travou relação de amizade e admiração recíprocos, que remontam a 1967 e se consolidam em um período de frequentação mais constante em meados dos anos 1970, quando da estadia de Glauber em Roma, onde o casal então vivia. Foi um período vibrante do ambiente cinematográfico da cidade, com muito convívio e muita troca entre cineastas italianos e estrangeiros de proa que estavam morando lá”, conta Araújo.

“Claro”, de 1975, o longa mais obscuro de Glauber, rodado durante o exílio, tem aproximações com o universo dos filmes romanos de Straub e Huillet, que também transitaram pela analogia entre a crise do capitalismo e a decadência do Império Romano.

No entanto, Araújo avalia que Glauber absorveu mais os elementos de encenação e montagem dos artistas italianos experimentais Carmelo Bene, que atuou em “Claro”, e Mario Schifano. “No fim das contas, a porosidade de Glauber ao universo dos Straub (e desses outros colegas) não o impediu de transformá-lo, como de hábito, em uma matéria inteiramente sua”, ressalva o pesquisador.

O comedimento de Glauber nas referências a colegas da Argentina é lembrado por Ismail Xavier, que encontra razões para a distância estratégica. “A questão com a América Latina não ficou muito explicitada. O Tercer Cine do Fernando Solanas e do Getino era diferente do cinema novo. O antimercado do Tercer Cine argentino era bem distinto. O cinema novo continuou sendo um cinema de mercado, passava em salas de exibição.”

O percurso de uma admiração de Glauber podia ser acidentado. A amizade com o mestre francês do cinema-verdade, Jean Rouch, diretor de obras-primas como “Os Mestres Loucos” (1955), “Eu, um Negro” (1955) e “Jaguar” (1967), reservaria uma tempestade final.

É possível que os fenômenos de possessão registrados por Rouch o tenham interessado. Em outro sentido, é plausível a influência de “Terra em Transe” na decisão de Rouch de substituir o termo “possessão” por “transe”, como sugere Araújo, lembrando que a prática cinematográfica do francês passou ser definida como “cine-transe” na virada para os anos 1970.

“A relação de Glauber e Rouch me parece muito curiosa, eles tenderam a silenciar sobre tudo aquilo que aproximava seus respectivos projetos de cinema, como se cuidassem de preservar sua autonomia no diálogo efetivo que travaram, desde os anos 1960.”

Em setembro de 1979, rompido com o Festival de Brasília, Glauber elegeu Rouch como alvo, no Hotel Nacional, e vociferou acusações injustas, como a de que era agente secreto francês. “Você quer ir fazer filmes no Nordeste para depois entregar os pontos estratégicos da região. Eu conheci você na Cinemateca Francesa, nos tempos em que eu estava no exílio. Eu estava na miséria, e você já invadia os países da África. O Brasil do presidente Figueiredo não pode aceitar essa canalhice.” Glauber confiava então na abertura política do governo militar.

O temperamento aguerrido subiu de andar em 1980. No 37º Festival de Veneza, insatisfeito com a derrota de “A Idade da Terra” para os longas “Atlantic City”, de Louis Malle, e “Gloria”, de John Cassavetes, ele quebrou a paz com uma parcela influente da comunidade cinematográfica, atacando colegas e jurados. Perto de sua morte, com seu filme mais radical, Glauber caía novamente na encruzilha. Dessa vez, mirando o futuro do cinema, indicou o caminho da demolição.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.