Foi tornado público na semana passada que, no Canadá de 2019, cerca de 5.000 livros do acervo de uma escola foram destruídos por terem sido considerados racistas —e 30 deles foram queimados numa espécie de fogueira da purificação. Entre os títulos, havia quadrinhos de Tintim e de Asterix.

No mesmo ano e também numa escola, mas em Barcelona, 200 livros foram retirados de uma biblioteca para alunos de até seis anos por serem considerados tóxicos e reproduzirem padrões sexistas. "Chapeuzinho Vermelho" e "A Bela Adormecida" dançaram das prateleiras.

Em 1937, numa praça de Salvador em frente à então Escola de Aprendizes de Marinheiro, uma fogueira consumiu cerca de 1.800 obras chamadas de comunistas. Entre os perseguidos pelo Estado Novo de Getúlio Vargas estavam Jorge Amado e seu "Capitães da Areia".

Aliás, mais ou menos nessa mesma época, um menino da cidade paulista de Mogi das Cruzes via as chamas devorarem seus gibis também em praça pública, incluindo histórias de Spirit e de Buz Sawyer. O autor do incêndio era um professor que achava aquelas revistinhas um mal às crianças. O garoto era Mauricio de Sousa.

A lista continua. Nos Estados Unidos do pós-Guerra, pilhas de gibis foram incendiadas. Na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, também em 2019, o então prefeito Marcelo Crivella mandou funcionários públicos caçarem e recolherem uma revista da Marvel com um beijo gay. A Alemanha nazista fez da queima de obras eventos públicos. A União Soviética incendiou um número desconhecido de títulos considerados nocivos. Em 2018 e baseado em fake news, Jair Bolsonaro iniciou uma caça às bruxas contra o juvenil "Aparelho Sexual e Cia.".

É possível seguir o dia todo aqui, narrando em parágrafos intermináveis dezenas de casos de livros e, principalmente, de edições para crianças que foram proibidas, queimadas, censuradas, condenadas, reprimidas, perseguidas. Juro que é o último –"Onde Vivem os Monstros", de Maurice Sendak e um dos principais álbuns ilustrados da história, chegou a ser proibido em alguns lugares dos Estados Unidos por ser tachado de assustador.

A avalanche de exemplos, sob a qual a liberdade é que está soterrada, mostra que a censura pouco está relacionada à geografia, à época, à esquerda, à direita, ao tipo de governo e nem mesmo às ideias expressadas pelos livros proibidos. "Onde Vivem os Monstros" é um grande exemplo disso. Proibido antes por ser subversivo, hoje ele aparece em listas de cancelamentos por supostamente perpetuar estereótipos de gênero.

A censura, na verdade, nasce em outro lugar. Ela é uma vontade incontrolável de decidir o que os outros devem ler e impedir a circulação daquilo que nos é estranho ou que ponha em xeque o nosso status quo.

Quando o assunto é infância, esse processo censório fica ainda mais fácil, porque o caminho não requer nenhum malabarismo retórico. Em qualquer lugar, sob qualquer regime, a qualquer hora, basta levantar a bandeira da segurança. E, com ela, a do medo. Uma violência é cometida —e, nos dias de hoje, é fundamental reforçar que qualquer censura é uma violência— em nome da proteção às indefesas criancinhas.

Se não quero que meninos e meninas leiam histórias com personagens gays porque acho isso prejudicial, eu censuro livros para supostamente proteger essas crianças. Se não quero que meninos e meninas leiam obras com personagens femininas frágeis porque acho isso prejudicial, eu censuro livros supostamente pelo mesmo motivo.

Como, sob esse ponto de vista, a infância está em perigo por causa das malvadas ideias em circulação, sejam elas quais forem, a proibição ganha um verniz carcomido de legitimidade e de escudo contra um mal maior. Nascem aí os super-heróis que blindam a pureza e a inocência, como pregam vários deles em Brasília hoje, sobretudo no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Mas, no fim, impedir a circulação de livros ou fazer uma fogueira com eles é como defender a prisão de todas as crianças em casa para impedir que elas tenham cáries. Afinal, sem sair às ruas, elas não entram em padarias ou sorveterias, não comem doces e não desenvolvem problemas dentários. Mas qual é o preço do cárcere privado? E como evitar o contrabando de guloseimas?

É importante dizer que casos recentes não costumam ser de censura clássica, ao menos no mundo ocidental. "Asterix" foi queimado, mas segue disponível nas livrarias do Canadá. Mesmo Monteiro Lobato ainda tem textos integrais vendidos no Brasil. Vivemos hoje tempos de censuras indiretas, em que um poder constituído —a escola, a Justiça no contrafluxo da legislação, as secretarias de Educação, às vezes o próprio autor, que se censura— promove a retirada desses conteúdos.

A ideia de preservação da infância como justificativa contra a circulação de livros infantis é tão frágil que o efeito colateral disso é uma certa incoerência.

Para surfar num dos títulos mais proibidos da história recente e que hoje encabeça as listas de mais vendidos, o clássico pop "1984" tem uma definição mágica para esse comportamento. Nele, George Orwell define o "duplipensar", que nada mais é do que "a capacidade de abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas".

A censura às obras para crianças é o reino encantado do "duplipensar".

Chamamos Marcelo Crivella de ditador quando ele manda seus seguidores pisotearem a Bienal do Livro à caça de um gibi com beijo gay. Mas achamos que o mundo ficou melhor quando "Chapeuzinho Vermelho" é excluído da biblioteca da escola porque apenas personagens masculinos detêm o monopólio da violência.

Evocamos a liberdade de expressão e dizemos que é um absurdo editoras tirarem do catálogo clássicos de Monteiro Lobato porque as histórias têm passagens racistas. Mas desejamos banir um livro sobre sexualidade porque "um pai não quer chegar em casa e ver o filho brincando com boneca por influência da escola", como disse Bolsonaro.

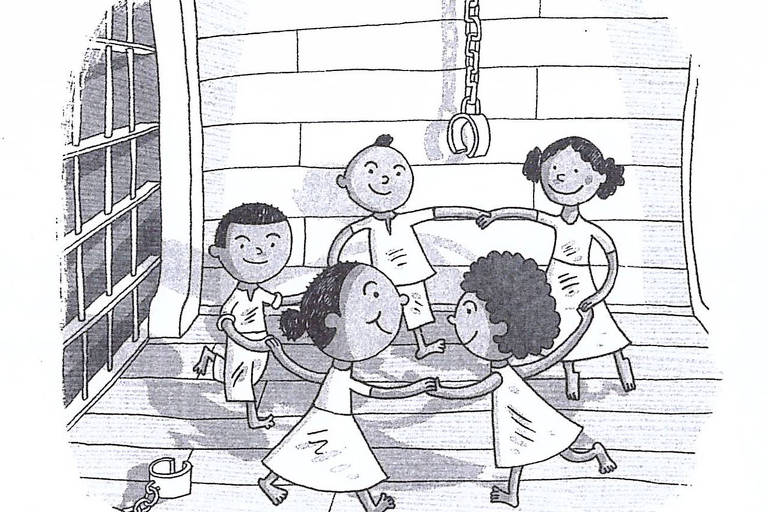

Dizemos que a possibilidade de incesto em um conto do livro "Enquanto o Sono Não Vem", no qual um pai manifesta o desejo de se casar com a própria filha, não é literal e pertence ao plano da ficção e do sensível. Mas nos escandalizamos com a cena duvidosa em que crianças brincam em um navio negreiro em "Abecê da Liberdade" e afirmamos se tratar de um erro histórico.

Gritamos que é mimimi cancelar o livro "Peppa" porque a personagem de madeixas crespas quer ter o cabelo liso. Mas condenamos "A Bolsa Amarela", uma das maiores obras juvenis do Brasil, porque a personagem menina deseja ser menino.

O caso de "Abecê da Liberdade" viralizou neste fim de semana nas redes sociais após a Companhias das Letras divulgar uma nota dizendo que suas edição foram recolhidas por causa da cena em que crianças brincam e se divertem durante a travessia do Atlântico, rumo ao Brasil, onde seriam vendidas como escravas. A passagem pode ser alvo de diversos questionamentos e, do ponto de vista literário, é, de fato, mal construída.

Mas uma coisa interessante para este debate é que, entre os argumentos favoráveis à recolhida do livro, estava a comparação com o nazismo. Perguntaram qual seria a reação das pessoas se essas mesmas personagens estivessem se divertindo em Auschwitz. A resposta é: depende.

"Fumaça", infantil do espanhol Antón Fortes, por exemplo, mostra uma criança presa num campo de concentração e, em muitos momentos, opõe a crueldade ao olhar lúdico infantil. Em uma das cenas, barquinhos de papel aparecem durante o trabalho forçado. É um dos grandes livros ilustrados recentes —e, sim, a criança personagem termina na câmara de gás e se torna a tal fumaça do título.

Os barquinhos não cabiam na história? Por abordar o genocídio de 6 milhões de seres humanos, não há margens para alguma delicadeza na narrativa? A questão é menos o que, e mais como aquilo está sendo dito.

Sobre o racismo de "Abecê da Liberdade", podemos discutir se os autores brasileiros conseguiram de forma adequada construir uma narrativa e uma estética que permitam colocar crianças brincando no porão de um navio negreiro. É necessário analisar seus subtextos, se aquela cena é um convite para uma reflexão, como se dá o diálogo entre palavra e ilustração, os níveis de significados, entre outros fatores. E, a partir disso, tecer um veredito.

Na minha avaliação, o livro não passa por essa peneira e não justifica a cena. Ao olhar o todo da obra, o episódio das crianças é fraco, gratuito, infeliz e pouco agrega à história. Mas não é examinando só uma página compartilhada à exaustão nas redes sociais que um juízo desse tipo é feito. Ou, ao menos, não deveria ser.

Aliás, é necessário ter uma dose de cuidado com esse veredito. Principalmente quando falamos de clássicos e de obras que formam o pensamento e a biblioteca sensível de um grupo ou de um povo. Livros não deixam de existir porque proibimos a sua circulação. Se fosse assim, a Igreja teria conseguido impedir que lêssemos Voltaire, Descartes ou Balzac, e a ditadura militar brasileira teria excluído Chico Buarque, Ana Maria Machado, Ignácio de Loyola Brandão e tantos outros do nosso horizonte.

A essa altura pode surgir a pergunta —mas, e aí, vamos deixar livros serem abertamente racistas, homofóbicos, pedófilos? A resposta é que obviamente não, porque existe um Código Penal no Brasil para todos os casos que esbarrem na Justiça, que deve analisar os fatos e, se for o caso, punir os responsáveis.

Mas esse tipo de obra costuma ser a minoria e pertencer com mais frequência ao mundo da autopublicação ou de microeditoras irresponsáveis, que não preveem a figura mediadora do editor nem tantos mecanismos de controle. Para todos os outros, a melhor solução é ter uma postura ativa na leitura. Principalmente com crianças.

Sim, devemos sentar com o aluno e explicar que a princesa parece frágil (e talvez ela até seja mesmo), mas que aquela história foi escrita no século 18 e nasceu na literatura oral da Idade Média, quando o machismo e o patriarcalismo impediam mulheres de respirar. É necessário fazer uma leitura compartilhada com seu filho e dizer que casais homossexuais existem e merecem respeito, mas que a igreja que vocês frequentam não aceita essa união religiosa, embora ela seja possível no plano civil.

Só que ter esse papo dá um baita trabalho.

Pais e professores teriam que dar atenção às crianças. Editoras precisariam analisar seus catálogos e contextualizar títulos com notas de rodapé ou textos introdutórios, prevendo novas edições e impressões. Bibliotecários e mediadores deveriam fazer formações específicas. Sair do piloto automático é caro. É chato.

A bisneta de Monteiro Lobato disse recentemente a este jornal que teve a ideia de excluir pontos polêmicos em novas edições de livros de seu bisavô depois que pessoas relataram certa dificuldade em ler essas obras para crianças, já que era inevitável interromper a narrativa em alguns trechos para explicar termos e debater representações consideradas ofensivas.

O nome disso é educar. Dá preguiça mesmo. É mais fácil proibir —ou fazer uma fogueira.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.