Em 1989, quando foi inaugurada a exposição "As Américas" no Museu do Homem, em Paris, o antropólogo Claude Lévi-Strauss (1908-2009) concedeu entrevista a Bernardo Carvalho, enviado pela Folha à capital francesa.

Formado em direito e filosofia, e autor de uma vasta obra, fundamental para as ciências humanas no século 20, Lévi-Strauss tinha vindo ao Brasil em 1935 para lecionar na recém-criada Universidade de São Paulo. Durante os quatro anos em que viveu no país, o antropólogo fez expedições ao interior brasileiro e estudou comunidades indígenas.

Boa parte do resultado de suas pesquisas no país está em "Tristes Trópicos" (1955), que narra de forma tanto literária quanto acadêmica suas experiências e descobertas no campo da etnologia. "Antropologia Estrutural" (1958) e "O Cru e o Cozido" (1964) estão entre as outras obras relevantes do autor.

Para Bernardo Carvalho, hoje romancista e colunista do jornal, entrevistar Lévi-Strauss "foi como consultar um oráculo".

Publicada no Folha d´, extinto suplemento de cultura e atualidades do jornal, em 22 de outubro de 1989, a conversa destrincha aspectos do pensamento do antropólogo, seu entendimento da função da arte e sua leitura de diferentes fenômenos relacionados à cultura, em especial a ocidental.

Leia abaixo a introdução e a entrevista, ambas na íntegra, republicadas agora como parte da série Entrevistas Históricas.

Bernardo Carvalho

No último dia 2 [de outubro de 1989], Claude Lévi-Strauss e sua mulher, Monique, atravessaram pelo rio Sena o centro de Paris, da torre Eiffel ao Hôtel de Ville, numa piroga dos índios haida, originário da costa oeste do Canadá.

A cena foi uma das mais insólitas. Não é todo dia que se vê o eminente antropólogo, um dos fundadores do que se acabou chamando de estruturalismo, mas principalmente o criador de um dos pensamentos mais importantes e renovadores deste século, atravessar a cidade numa canoa acompanhado de índios que remam a seu lado.

Ao chegar ao Hôtel de Ville, onde está a prefeitura, Lévi-Strauss (pronuncia-se Lêvi-strôss) coroou a singularidade da situação com uma "boutade". O prefeito Jacques Chirac, ao recebê-lo, perguntou: "O senhor veio de carro?". E ele retrucou, impassível: "Não, de piroga".

A semana começava bem. Na sexta-feira [6 de outubro de 1989], o reservado Lévi-Strauss aceitava acompanhar os índios haida a um dos programas mais mundanos, divertidos e inteligentes da televisão francesa (o que, como se sabe, não quer dizer muita coisa): o vespertino Du Côté de Chez Fred, apresentado pelo sobrinho do presidente, Frédéric Mitterrand.

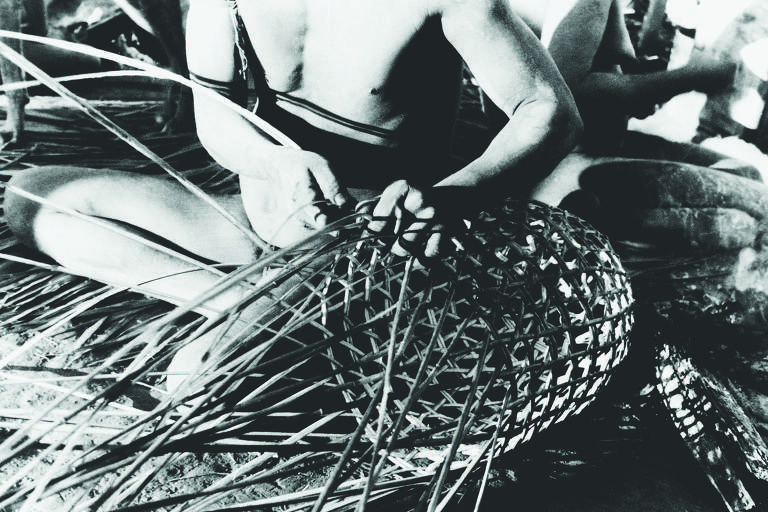

Tudo isso por um único motivo. Na terça-feira seguinte, dia 10, seria inaugurada no Museu do Homem a exposição "As Américas", em homenagem ao antropólogo e reunindo alguns dos principais objetos recolhidos por ele durante suas expedições ao Brasil central e à costa oeste do Canadá, além de peças do Museu de Antropologia da Universidade de Vancouver.

Os haida foram à França especialmente para a ocasião. Subiram o Sena, de Rouen a Paris, na piroga Lootas (a devoradora de ondas) e dançaram com o antropólogo durante a inauguração da exposição. Para alguém com a fama de frio que tem Lévi-Strauss, não deve ter sido brincadeira.

Basta dizer que um dia antes de ser aberta "As Américas", Didier Eribon, jornalista do Nouvel Observateur e coautor com o antropólogo de um livro de entrevistas ("De Près et de Loin", ed. Odile Jacob, 1988), lhe perguntou o que evocavam todas aquelas peças reunidas ao longo de sua vida e agora expostas no Museu do Homem. "Nada", respondeu Lévi-Strauss. E, ante a insistência do jornalista: "Bom, diga que evocam um pouco de nostalgia."

Claude Lévi-Strauss nasceu em 1908, em Bruxelas, de uma família judia francesa. Seu pai, que era pintor, estava de passagem pela Bélgica. Logo voltariam para a França, onde ele passaria a infância e se iniciaria na filosofia.

A antropologia surgiu bem mais tarde, quando, em 1935, ainda professor de filosofia, foi enviado a São Paulo pela Missão Francesa para dar aulas de sociologia na universidade criada um ano antes. Data dessa viagem sua primeira expedição junto aos índios caduveo e bororo, no Mato Grosso. Com o material recolhido, faria uma exposição, em 1936, no Museu do Homem, em Paris.

No mesmo ano, volta ao Brasil para uma nova expedição junto aos nhambiquara. É dessa expedição que tira o material para o seu primeiro livro, "A Vida Familiar e Social dos Índios Nhambiquara", escrito originalmente em inglês, nos EUA, durante a Segunda Guerra.

Em 1939, deixa o Brasil definitivamente, voltando apenas em 1985, de passagem, na comitiva de François Mitterrand. Sua experiência brasileira é narrada no clássico "Tristes Trópicos", publicado em 1955 e recebido euforicamente pela intelectualidade francesa.

Em 1941, para escapar da guerra, vai para Nova York, onde se torna professor da New School for Social Research. Aprofunda seus conhecimentos de etnólogo, descobre a linguística de [Roman] Jakobson e começa a escrever, em 1943, "As Estruturas Elementares do Parentesco", obra fundamental da antropologia estrutural. Frequenta os surrealistas André Breton e Max Ernst, com quem divide o fascínio pelos objetos das sociedades ditas primitivas.

Assim que acaba a guerra, volta para a França. Em 1959, entra para o Collège de France. De 1964 a 1971, escreve um verdadeiro monumento da etnologia, em quatro volumes, uma revolução no estudo dos mitos: "Mythologiques".

No último dia 9, Yom Kippur (o Dia do Perdão para os judeus), Lévi-Strauss concedeu uma entrevista à Folha em seu apartamento parisiense. Hoje, mais de 50 anos depois de ter constatado o estado de sociedades indígenas em vias de extinção em suas expedições pelo Brasil central, o antropólogo e membro da Academia Francesa (desde 1973) se preocupa sobretudo com o destino de sua própria cultura, "ameaçada por todo tipo de integrismo [fundamentalismo], pelo Islã, mas também pelo aumento demográfico do Terceiro Mundo".

O sr. não começou como antropólogo. Foi professor de filosofia antes e costuma dizer que a etnologia surgiu na sua carreira como uma forma de escapar da filosofia. Foi uma maneira de recusar todo idealismo, toda metafísica?

Poderia fazer grandes teorias sobre isso, mas não seria honesto. Na realidade, começava a me chatear como professor de filosofia e tinha vontade de conhecer o mundo.

Nessa época [anos 1930], na conjuntura francesa, a passagem era natural da filosofia à etnologia porque havia a velha tradição durkheimiana, Mauss e se constituía o Museu do Homem. O Instituto de Etnologia acabava de ser fundado e então se recrutava junto aos filósofos.

Escorreguei da filosofia à etnologia menos por razões filosóficas que pelo fato de ter sido a maneira mais simples de trocar de profissão e de fazer viagens distantes.

E, no entanto, o sr. não gosta de viajar...

Isso era um pouco uma provocação [referência à introdução de "Tristes Trópicos"]. Mas acrescento que gosto cada vez menos de viajar. A maneira como se viaja hoje é abominável. Mesmo assim, viajei muito nos últimos dez anos.

Parece que o senhor está reestudando Montaigne...

Não é bem assim. Seria exagero dizer isso. Estou tentando escrever o que talvez seja meu último livro, em que se colocam alguns problemas que me levaram a reler certos capítulos dos "Ensaios" de Montaigne, que dizem respeito à perspectiva bastante estreita da visão que a Europa e a França do século 16 tiveram da descoberta do Novo Mundo. [Nota da Redação: o livro a que se refere Lévi-Strauss é "A História do Lince", o último volume da série "Mythologiques", que foi publicado três anos depois, em 1992. "Relendo Montaigne" é o título de um dos capítulos desse livro]

O sr. inclui aí o capítulo "Dos Canibais", em que Montaigne discorre sobre a impressão que lhe causou o encontro com índios brasileiros em Rouen, em 1562?

Não. Justamente não tem nada a ver com esse capítulo. Todo mundo sempre pensa nele ou no "Dos Coches". Tive o sentimento de que num outro capítulo dos "Ensaios", intitulado "Apologia de Raimond Sebond", que ocupa 200 ou 300 páginas, a perspectiva era um pouco diferente. E é isso que, embora eu ainda não tenha esclarecido, me incitou a algumas reflexões.

E Rousseau? Há um artigo de Jacques Derrida em que ele faz um paralelo entre uma passagem de "Tristes Trópicos", em que o senhor define a escrita como uma forma de poder, de dominação, e a desconfiança de Rousseau pela escrita como forma de violência.

Não tiro nenhum grande princípio disso. Foi uma experiência curiosa que eu tive, pois os índios tinham organizado para mim um encontro com membros bastante afastados de seu próprio povo, que simplesmente não tinham tido nenhum contato com os brancos.

Foi uma viagem bastante difícil. Eu estava no meio de uma tribo não muito numerosa, de 75 a 80 pessoas, o que para os nhambiquara, entretanto, era muito substancial. O clima não era bom e achei melhor não prolongar a estadia. Insisti para que distribuíssemos os presentes que havia trazido e fiquei surpreso ao ver o cacique tirar de sua sacola uma das minhas folhas de papel e traçar algumas linhas sinuosas que em seguida fingir ler.

Evidentemente, era uma maneira de impressionar seus colegas que não tinham tido contato comigo e de lhes dar a impressão de que dominava certos poderes do homem branco.

O sr. sempre faz o elogio da natureza ao falar de produtos da cultura, atribuindo a estes últimos, comparativamente, um caráter bastante inferior. É o caso da arte moderna. No entanto, o sr. também faz o elogio da razão. Mas não seria a razão que, substituindo o pensamento mítico no mundo moderno, afasta cada vez mais o homem da natureza?

Sim e não. Não é uma questão simples. De um lado há o fato de que, durante toda a tradição judaico-cristã e mais ainda desde o nascimento da ciência moderna do século 17, o homem se considera mestre e senhor da natureza, considera que ela é sua, que pode fazer com ela o que bem entender.

Essa atitude criou uma espécie de fosso entre a racionalidade e a ordem natural, que se tornou apenas um objeto, um instrumento, e não um interlocutor.

Mas há também o fato de que, no seu desenvolvimento, o pensamento científico nos fez compreender muito mais do que compreendíamos pelo passado. Nesse sentido, ele nos aproximou da natureza. É um fenômeno de dois gumes. Mas não sou dos que desprezam o pensamento científico. Tenho muito respeito por ele. Tento utilizá-lo não para submeter-lhe a natureza, mas para melhor compreendê-la.

Em todo caso, o sr. diz em "Le Regard Éloigné" (o olhar distanciado) que a ausência de mitologia coloca o homem fora da natureza. Não seria essa ausência de mitos que leva o homem a destruir a natureza?

Certamente. O que não impede que o pensamento científico possa lhe dar meios para se aproximar da natureza se ele tiver, antes de mais nada, esse zelo pelo entendimento com a ordem natural e lhe dar prioridade em relação à vontade de dominação.

Mas essa prioridade do entendimento é uma característica do pensamento mítico...

É uma característica do pensamento mítico, mas não há dúvida de que o que fazem os biólogos nos ajuda em certo sentido a compreender a natureza. Vou dar um pequeno exemplo brasileiro.

Existe, no Brasil, um pássaro chamado bunha ou cigana [Opisthocomuf hoazin]. Ele tem um papel muito importante na mitologia, um papel muito misterioso e obscuro. Li recentemente numa revista americana que acabaram de descobrir que os pássaros dessa espécie são, na verdade, ruminantes, o único exemplo de ruminantes entre todas as aves. O bunha come folhas e as deixa fermentando em seu estômago, de forma que se alimenta não do vegetal, como imaginamos, mas de bactérias que se desenvolvem e, portanto, de animais.

Não vejo qual pode ser a relação entre o lugar particular que esse pássaro ocupa na mitologia e essa descoberta, mas o fato é que existe, de um lado, um lugar todo especial criado pela biologia moderna. É bastante excitante para o espírito e é isso que nos leva a refletir sobre se é possível aproximar esses dois lugares e como.

Em "L'Homme Nu" (o homem nu), o sr. diz que o respeito pelas sociedade indígenas não nos deve fazer esquecer a superioridade do conhecimento científico. Isso significa que o relativismo cultural é apenas ético e que no plano do saber uma nova hierarquia é reestabelecida?

Não creio que se possa responder a essa questão de maneira simples, com sim ou não. De fato, na história da humanidade, aconteceu um fenômeno importante, capital, que é o nascimento do pensamento científico e seu desenvolvimento.

Esse fato é um valor intrínseco, em si mesmo, que eu realmente coloco fora do relativismo cultural. Agora, se você olha as coisas um pouco mais do alto, e mesmo de bem alto, dirá que esse pensamento científico, que respeitamos e que nos apaixona em seus progressos passo a passo, que se efetua no decorrer de séculos, anos ou dias, é na realidade profundamente vão. Já que o que nos ensina é, ao mesmo tempo, a melhor forma de compreender as coisas em seus detalhes e que não poderemos jamais compreender na totalidade, no conjunto.

O pensamento científico, ao mesmo tempo que alimenta nossa reflexão e aumenta nossos conhecimentos, mostra a insignificância última desse conhecimento. Dependente do seu ponto de vista e do nível em que você se situa para a observação.

Num certo nível, que é o nosso, o do homem do século 20, do mundo ocidental, o pensamento científico é algo essencial, fundamental, e devemos utilizá-lo. Porém, se nos tornamos metafísicos, diremos que de fato ele é essencial, mas ao mesmo tempo é preciso saber que não serve para nada.

Merleau-Ponty disse num artigo intitulado "De Mauss a Lévi-Strauss" que "a neurose é um mito individual". O sr. está de acordo?

É uma bela formulação. Vejo muito bem o que queria dizer Merleau-Ponty. A neurose é uma espécie de reconstrução feita pelo sujeito, pelo doente, da totalidade de sua experiência em torno de um motivo, de um tema central. Pode-se dizer que há uma analogia nesse ponto, que deve ser procurada na globalidade da interpretação.

Como foi seu contato com Lacan? O pensamento dele teve, como o de Freud, alguma influência no seu trabalho?

Não. Eu me sinto completamente estranho aos desenvolvimentos atuais da psicanálise. Ao mesmo tempo em que o pensamento de Freud foi para mim algo extremamente importante —aliás, de maneira extra psicanalítica, de uma maneira filosófica —permaneci sempre impermeável ao pensamento de Lacan.

E também à psicanálise como tratamento.

Não sou competente nesse sentido. Nunca fui psicanalisado, nunca tive vontade de ser. Conheci muita gente que foi analisada e não estou convencido de que a psicanálise tenha qualquer valor terapêutico.

O sr. desenvolveu em sua obra a diferença entre natureza e cultura, tornando-a bastante complexa. Hoje, o que diferencia a cultura da natureza? O que o sr. diz em "Le Regard Éloigné" que a linha de demarcação entre as duas é mais tênue e sinuosa do que imaginávamos. Como encarar essa afirmação sem sucumbir ao mesmo tempo aos perigos da sociobiologia?

Nunca considerei que a oposição entre natureza e cultura fosse minha ideia. Pareceu-me tratar-se de uma categoria do pensamento dos povos estudados pelos etnólogos.

Sempre e em toda parte nós encontramos essa oposição, que pode aliás tomar formas extraordinariamente diferentes. Pode ser uma oposição entre a aldeia habitada e o mato onde vivem os animais selvagens. Pode haver uma associação mulher/natureza, homem/cultura, ou vice-versa.

De qualquer jeito, essa oposição é essencial e, se quisermos compreender os fatos etnográficos, é preciso levá-la em conta. Esse é o primeiro aspecto do problema. O outro diz respeito à relação que se estabelece, hoje, efetivamente numa perspectiva científica entre natureza e cultura. Aí a coisa se torna, de fato, bem mais complicada. Basta ver as discussões atuais sobre as partes respectivas do inato e do adquirido. Não é nada simples.

Elas mostram que entram na composição individual elementos que não são propriamente inatos, outros que são certamente adquiridos, quais, em que proporção, e a biologia não nos esclarece nada sobre isso.

Quanto à sociobiologia, escrevi um capítulo em "Le Regard Éloigné" para mostrar por que sou totalmente hostil a ela. Pois me parece que ela não leva em conta a existência do homem da linguagem articulada, que faz da sociedade humana algo de radicalmente fundamental, diferente de qualquer outra sociedade animal. Buscar explicação de um tal costume junto aos bandos de cervídeos, aos peixes ou aos macacos antropoides, me parece um mau romance.

Pierre Clastres disse que o sr. inaugura um diálogo entre o Ocidente e os povos selvagens...

Isso é um absurdo. Esse diálogo começou no século 16 e não ficou me esperando. Mesmo antes, com Heródoto, já existia esse diálogo.

De qualquer jeito, que vias o sr. considera existirem hoje para continuar e ampliar esse diálogo?

De saída, não gosto muito do termo "diálogo". Para um etnólogo, os povos mais diferentes e mesmo as diferenças dentro de sua própria sociedade —não estou criando uma divisão racista— são objetos de estudo, coisas que estudamos em nossos laboratórios, que são regiões distantes do mundo ou um pequeno vilarejo no centro da França. O diálogo —porque naturalmente ele existe— é um momento de estudo, não seu objetivo.

Como o sr. vê a situação atual dos estudos etnológicos? Qual é o futuro da etnologia?

As pessoas me perguntam isso todos os dias. Eu colocaria várias coisas. Como as culturas ditas primitivas estão desaparecendo e a etnologia estuda as culturas ditas primitivas, as pessoas acham que é o fim da etnologia.

Se olharmos a história, perceberemos que a primeira sociedade constituída ainda no século 18 para o estudo do homem dizia exatamente a mesma coisa, que se tratava do fim, que com a navegação a vela tudo ia se homogeneizar...

Se você pegar a aula inaugural de Frazer [antropólogo britânico] na Universidade de Liverpool, no ano do meu nascimento, 1908, no primeiro curso intitulado de Antropologia Social em todo o mundo, verá que ele dizia o mesmo, que era o fim, que era preciso se apressar.

Agora, quando se diz isso, é bem mais verdadeiro. Mas ainda existem pelo mundo dezenas, centenas de sociedades que foram mal estudadas, muito rapidamente, e ainda há muito a aprender. Logo, não estou preocupado com o trabalho do tempo.

Mas levemos as coisas ao limite. Suponhamos que todas essas culturas desapareceram e só no resta o mundo da civilização industrial. Grécia e Roma também desapareceram há 2.000 anos e ainda existem helenistas e latinistas. A quantidade de arquivos de que dispõe hoje a etnologia é algo absolutamente fabuloso. Tanto quanto temos sobre a Grécia e Roma, e não apenas livros, mas manuscritos.

Na Library of Congress, no Smithsonian Institute, na American Philosophical Society e imagino que no Brasil vocês também tenham uma enorme quantidade de material nas bibliotecas, que não foi estudada de forma plena.

Quando não houver mais etnologia "de campo", como dizemos, haverá uma etnologia que se parecerá com a filosofia clássica e será uma filologia não-clássica, mas que ainda tentará compreender um certo número de fatos humanos.

O sr. foi acusado recentemente num livro de Alain Finkelkraut [filósofo francês] de ser um dos principais responsáveis pela disseminação do relativismo cultural, o que tem impossibilitado qualquer forma de hierarquia cultural no mundo de hoje. O que acha disso?

Não li o livro, mas é claro que eu me vanglorio [risos].

Em relação ao racismo, houve uma mudança entre sua posição no texto "Raça e História" e a de "Raça e Cultura"...

Não.

Mas houve um certo escândalo em relação à afirmação de que a negação do exterior e do diferente funciona como um mecanismo de sobrevivência inerente a toda sociedade.

Houve escândalo, mas não uma mudança de posição. As pessoas não leram direito "Raça e História". Guardaram certo número de coisas que agradava e suprimiram outras. Por exemplo, a ideia de que quanto mais as culturas se comunicam, mais elas tendem a se uniformizar, menos elas têm a comunicar.

Portanto, o problema para a humanidade é que haja comunicação suficiente entre as culturas, mas não excessiva. As pessoas guardaram que eu tinha dito ser preciso haver comunicação, mas deixaram de lado a ideia de que essa comunicação não pode ser excessiva.

Vinte anos depois, me pedem para falar novamente sobre o mesmo tema, porque esperavam que eu fosse repetir o que tinha dito. Na realidade, eu não quis me repetir, mas tentei esclarecer e destacar aspectos que as pessoas tinham preferido esquecer ou não ler. Foi isso que chocou.

Mas a melhor prova de que nada mudou é que houve um crítico —acho que do "L'Humanité", mas não tenho certeza— de um jornal de esquerda ou de extrema esquerda, enfim, que disse se tratar de uma completa palinódia, que eu tinha dito exatamente o contrário e aí então ele citou quase uma página inteira e acontece que essa página já se encontrava em "Raça e História".

O sr. falou recentemente, ainda em relação a essa comunicação que acaba destruindo culturas, que hoje o mundo islâmico ameaça a Europa, a cultura ocidental, e que já que é assim o senhor toma o partido da Europa contra o Islã...

Não particularmente contra o Islã. Uma mudança de perspectiva bastante curiosa se produziu, independentemente de mim, mas eu a senti de maneira muito profunda. Quando eu estava no Brasil, há mais de 50 anos, fiquei profundamente emocionado, é claro, com o destino daquelas pequenas culturas que estavam ameaçadas de extinção. Era o partido delas que era preciso tomar.

Cinquenta anos depois, faço uma constatação que me surpreende: também a minha própria cultura está ameaçada. Há meio século, eu a via em posição de dominação absoluta. Hoje, ela está ameaçada por muitas coisas: pela insuficiência demográfica, o fato de que não se fazem mais crianças suficientes na Europa para renová-la; pelo integrismo islâmico, é claro, mas também por toda forma de integrismo.

Ela estava ameaçada —porque hoje não se sabe mais como as coisas vão se desenrolar —pela máquina soviética, por tudo o que se passava do outro lado da cortina de ferro.

Se tudo isso está desaparecendo, melhor. Mas há também a ameaça que representa, incontestavelmente, a proliferação demográfica dos povos subdesenvolvidos, que voltam seus olhos para os países da Europa, onde encontram condições de vida mais aceitáveis.

O Islã é um aspecto, mas está longe de ser o único. Tentei ser consequente comigo mesmo e, se tive durante toda a minha vida o sentimento de que era a originalidade das culturas essencial para a humanidade, então a originalidade da minha própria cultura é também um bem essencial que é preciso considerar.

Por falar em povos subdesenvolvidos, o sr. voltou ao Brasil em 1985 na comitiva de François Mitterrand. O sr. passou por São Paulo. A sua visita confirmou a citação de "Tristes Trópicos" de que as cidades da América possam da barbárie à decadência sem conhecerem a civilização?

Essa era uma pequena provocação. Não posso dizer. Passei cinco dias no Brasil, acompanhando toda a sorte de manifestações oficiais. Um dia em cada cidade. Cheguei a São Paulo pela manhã e o pessoal do [jornal] O Estado de S. Paulo me convidou muito gentilmente a rever todos os lugares que eu conheci. Vieram me buscar de carro. Passamos toda a manhã parados em engarrafamentos. Não pude nem mesmo rever a rua onde morei.

Qual era a rua?

Rua Cincinato Braga. Ficamos parados na avenida Paulista. Não havia jeito de andar. À tarde, fui recebido pelo departamento de antropologia da USP e passei o resto do dia no campus. Logo, não vi nada de São Paulo.

Nessa mesma viagem, o sr. tentou voltar à tribo dos bororos, mas acabou não conseguindo.

Isso foi quando estivemos em Brasília. Pegamos um pequeno avião, fomos até Rondonópolis, trocamos de avião, mas, na realidade, o piloto não sabia como chegar até os bororos. Por isso, embarcou uma pessoa local que parecia saber como encontrá-los e então começamos a procurar, de qualquer jeito, a esmo [risos]. E assim é um pouco difícil, sem saber aonde ir.

Chegamos a sobrevoar duas aldeias e ficamos rodando sobre ambas sem aterrissar porque o piloto dizia que poderia descer, mas não partir, já que as pistas eram muito curtas. De qualquer jeito, foi um ótimo passeio de avião por Mato Grosso.

O sr. se lembra dos seus alunos no Brasil?

Durante essa viagem, revi meus antigos alunos. Não somente Egon Schaden, mas também Anita de Castilho e Marcondes Cabral. Nos últimos anos, cheguei a rever alguns que passavam por Paris, como Gioconda Mussolini e outros.

O sr. também reviu o Rio em 1985. Um compositor de música popular, chamado Caetano Veloso, escreveu recentemente uma letra em que menciona a impressão que o sr. teve em 1935 da baía de Guanabara como uma boca banguela. Essa impressão continuou a mesma em 1985?

Escrevi isso em "Tristes Trópicos" para descrever meus sentimentos durante a minha primeira passagem pela baía de Guanabara. Mas era uma impressão exterior. É claro que eu revi o Rio e admirei uma quantidade de coisas. Até mesmo a baía [risos], ao conhecê-la melhor.

Mas "Tristes Trópicos" não é um livro científico. Tentei reconstituir honestamente as impressões de um jovem francês chegando ao Novo Mundo.

Para o sr., qual é a função da arte em nossa sociedade? A arte pode existir nas sociedades indígenas com o mesmo sentido que nós lhe atribuímos?

Não creio. De jeito nenhum. A relação com a arte em nossa sociedade tornou-se algo completamente pervertido. Fico absolutamente horrorizado ao ver essas filas de 300 metros para entrar no Louvre. Visto a quantidade de pessoas que se encontra dentro do museu, isso acaba excluindo realmente toda a emoção estética, toda relação pessoal com as obras de arte.

Tenho a impressão de que a cultura em nossa sociedade não é nada além de uma espécie de obrigação, entre muitas outras. Faz-se porque deve-se fazer. As condições em que se produz o contato com a cultura excluem absolutamente toda cultura verdadeira. O que nós assistimos sob o nome de democracia da cultura é simplesmente uma destruição.

Qual seria o ideal da arte e da cultura que se perdeu?

Não creio que haja só um sentido. Houve sentidos muito diferentes a cada época. O sentido da arte na Idade Média, no tempo em que se construíam catedrais, que era ao mesmo tempo uma obra coletiva e para a coletividade, não é evidentemente o mesmo que durante o período da arte pela arte, no século 19.

Todas essas são funções consoantes e diferentes. Mas das quais não encontro mais nenhum traço. Admito que a arte possa ser isto ou aquilo, mas hoje ela não é mais nada.

O sr. definitivamente não aprecia a arte moderna, nem o formalismo nem o abstracionismo. Mas, no entanto, fez o elogio dos motivos abstratos das pinturas dos índios caduveo. Não haveria nenhum ponto de contato entre a arte caduveo e a arte moderna?

De jeito nenhum, a arte caduveo tem um sentido e uma função. As pinturas do rosto não podem ser dissociadas do próprio rosto. Não são obras de cavalete. Não têm nada de gratuito. É uma arte feita com um certo objetivo, com uma certa função dentro da sociedade, de aumentar a atração erótica da mulher ou seu lugar na hierarquia social. É uma arte que significa.

E a abstração não?

Para mim, muito pouco.

O sr. conviveu com os surrealistas nos EUA, em Nova York, durante a guerra. Também disse que Max Ernst trabalhava suas obras da mesma forma que o estruturalismo trabalha os mitos. O que o aproximava intelectualmente dos surrealistas?

Gostava muito de Max Ernst e ainda o admiro muito. Isso que você acaba de citar vem de um artigo de circunstância, feito para um livro sobre Max Ernst, e portanto tentei imaginar um ponto de contato mais do que eu efetivamente o reconheço.

Em todo caso, a colagem, tal como Max Ernst a praticou, me serviu muito intelectualmente, pois aprendi justamente com elas que podemos fazer brotar significações não de uma reflexão analítica, mas justapondo blocos de realidade, sem deixar que permaneçam estranhos uns aos outros. Não digo que isso me ensinou, mas me encorajou a ousar. Apenas com minha educação universitária e filosófica talvez não tivesse ousado. Com isso, me permitir algumas audácias.

Talvez seja "La Pensée Sauvage" (o pensamento selvagem) meu livro mais influenciado. Justapus, por exemplo, um retrato de Clouet, um pintor francês do século 16, com objetos ditos primitivos, e pude designar relações e diferenças que certamente não teria ousado fazer se não tivesse conhecido os surrealistas.

O sr. criticou num artigo a maneira como se montou a exposição permanente no Museu d'Orsay. Por trás dessa montagem havia uma "ideologia" que se convencionou chamar de pós-moderna. Como o sr. vê o que se chama hoje de pós-modernismo?

O que lamento no Museu d'Orsay é que, com um prédio de tal importância estética e funcional, não tenham resolvido apresentar os quadros como teriam feito à época de sua construção, à época em que era uma estação de trens. Fala-se muito em pós-modernismo, pós-estruturalismo. Realmente não sei o que isso quer dizer [risos].

RAIO-X

Claude Lévi-Strauss (1908-2009)

É considerado o fundador da antropologia estruturalista. Autor de livros como "Tristes Trópicos" (1955), que narra suas experiências e descobertas no Brasil, "Antropologia Estrutural" (1958) e "O Cru e o Cozido" (1964). Entre muitos prêmios, ele recebeu em 1967 a Medalha de Ouro CNRS, uma das mais expressivas condecorações científicas da França.

Bernardo Carvalho, 61

É autor de romances como "Nove Noites" (2002), vencedor do Prêmio Portugal Telecom, "Mongólia" (2003), que conquistou o Jabuti, e "Reprodução" (2013), também ganhador do Jabuti. Seu livro mais recente é "O Último Gozo do Mundo", lançado em maio deste ano. É também colunista da Folha e tradutor. Nascido no Rio de Janeiro, vive em São Paulo.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.