[resumo] Pesquisa da Unifesp sobre envolvimento de empresas com a ditadura militar menciona a Folha, ao lado de Fiat, Petrobras e outras. Líder do movimento das Diretas na grande imprensa e defensora da democracia, a Folha já admitiu em editorial ter errado ao apoiar o golpe contra João Goulart e, nas últimas duas décadas, tem tomado iniciativas para identificar de forma transparente as relações da empresa com os militares. O texto abaixo resume relatório produzido a pedido do jornal.

Em 2020, o Ministério Público firmou um acordo com a Volkswagen depois de uma investigação sobre o envolvimento da empresa com a ditadura militar no Brasil. A Volkswagen teve que pagar indenizações para diversos setores da sociedade.

Parte desse dinheiro, R$ 4,5 milhões, foi destinada pelo MP à Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) para o financiamento de pesquisas sobre ações de outras nove empresas ao longo do regime. Esses levantamentos poderão ser usados como provas para inquéritos abertos pela Promotoria.

Entre essas empresas, estão Petrobras, Fiat e Itaipu. A Folha é o único veículo jornalístico cuja história naquele período está sob escrutínio nessa iniciativa.

A partir de meados do ano passado, o jornal disponibilizou para a equipe de pesquisadores todo o seu acervo editorial e os depoimentos de ex-funcionários que integram o projeto História Oral. Também colocou à disposição fichas funcionais de alguns profissionais que passaram pelas Redações do Grupo Folha.

Nos últimos 20 anos, a Folha tem tomado iniciativas para identificar e compreender as relações da empresa com a ditadura. São ações marcadas pela transparência, como prevê o Projeto Folha.

Em 2005, o jornalista Oscar Pilagallo concluiu um memorial sobre as ligações do Grupo Folha com o regime militar. Esse texto não foi produzido para ser publicado na época, mas boa parte dessas informações foi usada pelo jornalista no livro "História da Imprensa Paulista", de 2011.

Sete anos depois, a jornalista Ana Estela de Sousa Pinto lançou o livro "Folha Explica Folha", que dedica pelo menos 40 das suas 230 páginas a detalhar a atuação do Grupo Folha durante a ditadura militar. A jornalista expõe detalhes, por exemplo, dos embates da empresa com o braço armado da ALN (Aliança Libertadora Nacional), grupo de militantes de esquerda.

Em 2018, o jornalista Fernando Morais escreveu em seu blog que "segundo o relatório final da Comissão da Verdade, a Folha de S.Paulo apoiou ideologicamente o golpe militar –inclusive cedeu algum de seus automóveis para ações repressivas".

O então diretor de Redação, Otavio Frias Filho (1957-2018), enviou uma resposta a Morais, que foi publicada no blog. Um dos trechos dizia: "A Folha sempre afirmou que, se a cessão de veículos ocorreu, foi de forma episódica e sem conhecimento nem autorização de sua direção".

Em março de 2014, quando o golpe completou 50 anos, o jornal publicou um editorial em que admitia ter cometido um erro ao apoiar a ruptura. "Às vezes se cobra, desta Folha, ter apoiado a ditadura durante a primeira metade de sua vigência, tornando-se um dos veículos mais críticos na metade seguinte. Não há dúvida de que, aos olhos de hoje, aquele apoio foi um erro", dizia.

"É fácil, até pusilânime, porém, condenar agora os responsáveis pelas opções daqueles tempos, exercidas em condições tão mais adversas e angustiosas que as atuais. Agiram como lhes pareceu melhor ou inevitável naquelas circunstâncias."

Um editorial de junho de 2020, publicado em meio à campanha promovida pela Folha pela valorização da democracia, reiterou a opinião.

"A censura calava a imprensa, que apoiou o novo regime num primeiro momento, caso desta Folha, que errou. Este jornal viu-se rapidamente engalfinhado pelo novo sistema de poder, perdendo a capacidade de reagir antes mesmo de percebê-lo", afirmou.

"Só na década seguinte achou meios de empreender um combate, mesmo que velado e sutil, à ditadura. E, nos anos 1980, liderou na imprensa o movimento das Diretas Já, firmando-se como defensor intransigente da democracia e das liberdades individuais."

Veja a seguir os principais trechos do memorial feito por Pilagallo em 2005, documento também liberado para os pesquisadores. As entrevistas citadas no texto foram realizadas naquele ano ou nos anos anteriores.

Por Oscar Pilagallo

Jornalista, é autor de "História da Imprensa Paulista" (ed. Três Estrelas) e "O Girassol que nos Tinge: Uma história das Diretas Já, o Maior Movimento Popular do Brasil" (ed. Fósforo), sobre os 40 anos das Diretas, entre outros livros

O Grupo Folha cresceu e se consolidou, econômica e editorialmente, sob o regime militar. A circunstância é determinante para compreender o relacionamento da empresa com os governos entre 1962 e 1985, o período aqui tratado.

O grupo apoiou discretamente o golpe contra o presidente João Goulart. Os novos donos, Octavio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho, entraram em cena, em agosto de 1962, quando a conspiração já estava articulada. O comportamento da Folha contrasta com o do jornal O Estado de S. Paulo.

A família Mesquita, dona do Estado, envolvia-se diretamente com civis e militares golpistas desde a renúncia do presidente Jânio Quadros, um ano antes. Além de promover reuniões com conspiradores, manipulava o noticiário com o objetivo de derrubar Jango.

No período que antecedeu o golpe, a posição editorial da Folha não tinha peso decisivo e nem merecia maior atenção dos novos donos, mais preocupados em sanear financeiramente a empresa.

Uso do jornal por golpistas

Houve um episódio em que a Folha foi usada por golpistas. Pouco antes de os militares tomarem o poder em 1964, um repórter do jornal, Antônio Aggio Jr., utilizou um carro do Grupo Folha (para camuflar a entrada de conspiradores em um quartel) e o telex da sede e da sucursal do Rio (para passar uma mensagem cifrada). A direção do jornal não foi informada na ocasião.

Apenas um outro jornalista tomou conhecimento da operação: Marcelo Barbosa Cotrim, que, como chefe de reportagem, assinou a requisição para a saída do carro. Nos dois casos, Aggio atuou segundo instruções do general Antônio Lepiane, seu padrinho.

Ligado à Escola Superior de Guerra, Lepiane fazia a conexão entre os militares golpistas do Rio e de São Paulo. A mensagem cifrada teria sido, segundo Aggio, a senha para levantar o 2º Exército. Os conspiradores agiam sem o conhecimento do general Amaury Kruel, comandante do 2º Exército, que só aderiu ao golpe no último momento. Muito tempo depois, talvez no início dos anos 1980, Frias soube do caso, informado pelo próprio Aggio. "Aquilo me irritou", disse Frias.

Folha da Tarde

Em 1967, o Grupo Folha relançou a Folha da Tarde (FT), cuja história estará sempre entrelaçada com o regime militar. Para comandar o jornal, Frias convidou Jorge Miranda Jordão, que dirigira a Última Hora do Rio.

Miranda Jordão montou uma Redação de esquerda. Muitos jornalistas eram militantes e vários pertenciam a organizações armadas. O mais proeminente deles era Frei Betto, que chegou à chefia de reportagem. No mesmo ano em que começou a trabalhar no jornal, Frei Betto conheceu Carlos Marighella, da ALN (Ação Libertadora Nacional). Com a identidade falsa de professor Menezes, Marighella procurou apoio logístico dos dominicanos ao Agrupamento Comunista de São Paulo, o embrião da ALN.

Frei Betto extrapolava o papel de jornalista. Ele próprio declarou em "Batismo de Sangue", livro de 1982: "Promovido a chefe de reportagem, mantive um setorista no Dops que me passava informações sobre operações repressivas, de modo a prevenir os alvos visados".

Caso Rose Nogueira

Outros jornalistas da FT, como Luiz Roberto Clauset e sua mulher, Rose Nogueira, integravam a equipe de apoio da ALN.

Rose foi presa em 4 de novembro de 1969, no mesmo dia em que Marighella foi morto em emboscada preparada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. No período em que esteve detida (até julho do ano seguinte), houve um episódio que lança dúvida sobre o envolvimento do Grupo Folha com as forças de repressão.

O caso, relatado por ela para este memorial, envolve as circunstâncias de sua demissão. Ao ser presa, Rose acabara de dar à luz, seu filho tinha pouco mais de um mês. Ela tivera um parto difícil, devido ao rompimento da bexiga, e ficou três semanas hospitalizada. Uma semana depois, estava na prisão.

Debilitada fisicamente, passou a correr risco de morte após ser torturada. Sem condições de mantê-la no cárcere como ela estava, Fleury ameaçou matá-la. Ela não esqueceu a data: era o dia 9 de dezembro.

Nos anos 1990, ao realizar uma pesquisa no Grupo Folha para um livro de memórias, Rose descobriu, ao ter acesso à sua ficha no departamento pessoal, que constava do arquivo do jornal a informação de que ela abandonara o emprego em 9 de dezembro –o mesmo dia em que recebera a ameaça de Fleury. "Alguém na Folha sabia", ela concluiu. Abandonar o emprego seria, segundo ela, meio caminho para o "desaparecimento".

A informação na ficha de Rose era falsa. Em primeiro lugar, a empresa sabia que ela estava presa, pois a notícia fora dada pelos próprios jornais da casa. Em segundo, mesmo que não estivesse presa, ela não poderia abandonar o emprego, pois gozava licença-maternidade. Na ficha, consta que teria trabalhado até 9 de agosto, data que, segundo ela, foi inventada, para que o abandono de emprego pudesse ser caracterizado três meses depois, ao fim da licença. Na realidade, ela trabalhou até a véspera do parto, ou seja, 29 de setembro.

Não é possível afirmar que, nesse caso, o Grupo Folha tivesse agido de acordo com os interesses da repressão. Não existem indícios suficientes de que isso tenha de fato ocorrido. O que há, apenas, é uma suspeita levantada pela vítima, com base em coincidência de datas. Por outro lado, não existe explicação para a versão que consta de sua ficha profissional. Todo o grupo da ALN que trabalhava na FT acabou preso.

Sem nunca ter sido um êxito editorial, essa fase da FT terminou com a decretação do AI-5, em dezembro de 1968.

Policiais-jornalistas

A partir de 1969, coincidindo com o endurecimento do regime militar e o "milagre econômico", a Folha adotou posição acrítica em relação ao governo e praticou a autocensura. O recuo é explicado pela vulnerabilidade financeira da empresa e pela fragilidade do jornal como instituição.

Nessas condições, não haveria como resistir a pressões. Enfrentar o governo seria bravata. "Eu nunca fui homem de bravatas", afirmou Frias em entrevista concedida em 1989 aos jornalistas Boris Casoy, Clóvis Rossi, Carlos Eduardo Lins da Silva, Otavio Frias Filho e Leão Serva. "Fechar o Estado era uma tarefa difícil. Fechar a Folha era uma coisa facílima." Esse é o pano de fundo para se tentar entender o comportamento do jornal durante os governos de Costa e Silva e Médici.

Nesse período se instalou, dentro do Grupo Folha, um núcleo de funcionários ligados à polícia. Na FT, esse grupo, sob o comando de Aggio a partir de junho de 1969, teve maior visibilidade. Desde 1962, ele tinha um cargo na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e já atuava como assessor do delegado Romeu Tuma, que, por sua vez, assessorava o delegado Fleury no Dops. Durante todo o período em que trabalhou no Grupo Folha, recebeu salário também do aparelho policial do estado.

Levados por Aggio, vários jornalistas da FT eram policiais. O chefe de reportagem, Carlos Dias Torres, era investigador de polícia. O editor de internacional, Carlos Antônio Guimarães Sequeira, era delegado e agente do Dops. Horley Antonio Destro circulava na Redação com uma pistola automática. A presença desses policiais-jornalistas valeu ao FT o apelido de "o jornal de maior tiragem do país", ou seja, o jornal com o maior número de "tiras".

Bacuri e Roque

A FT tinha fama de jornal sórdido, para usar a expressão do jornalista Cláudio Abramo. Por causa dessa imagem, qualquer versão que colocasse o jornal na posição de colaborador das forças de repressão ganhava credibilidade. Talvez por isso acabou associado a dois crimes que não cometeu. Para restabelecer a verdade factual, é preciso reconstituir o noticiário sobre a fuga de Bacuri e a morte de Roque, dois militantes da esquerda armada.

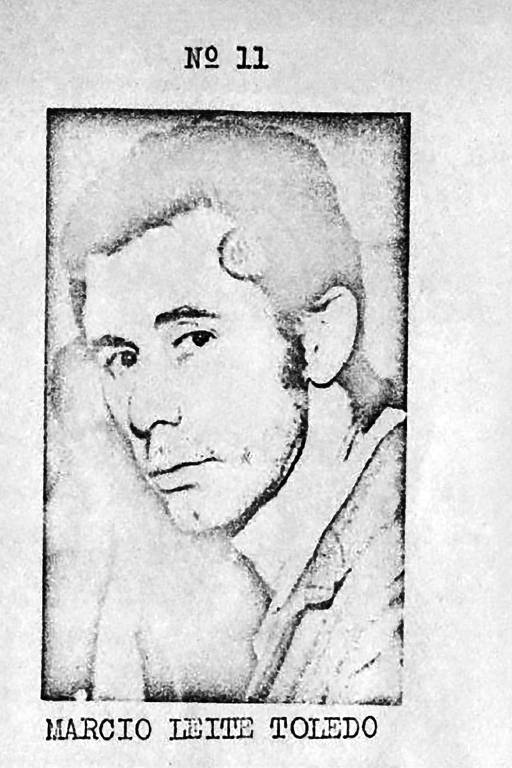

Eduardo Collen Leite, o Bacuri, dirigente da ALN, foi preso em agosto de 1970. Torturado durante dois meses, não tinha condições nem de andar. Apesar disso, em 24 de outubro, o Dops divulgou a versão de que ele teria escapado depois de levar a polícia ao encontro de Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, considerado o sucessor de Marighella no comando da ALN. Toledo foi morto nessa data. No dia seguinte, os jornais deram a versão do Dops, ligando a morte de Toledo e a fuga de Bacuri, que não houve.

A FT saiu como única vilã do episódio porque testemunhas disseram que o próprio Bacuri chegou a ver no jornal a notícia de sua fuga, quando ainda estava preso no Dops. Outros jornais, porém, divulgaram a mesma versão. A informação do Dops era falsa. Na realidade, Bacuri foi retirado de sua cela e levado para outro cárcere. A versão da fuga tinha o peso de uma sentença de morte.

No início de dezembro, ele foi morto logo após o sequestro do embaixador suíço. Ciente de que seu nome constaria da lista de presos a serem trocados pela vida do diplomata, um oficial do Exército o matou, para que ele não aparecesse em público com o corpo desfigurado pela tortura. A versão do Dops, registrada pelos jornais, foi que ele teria morrido em tiroteio.

A morte de Joaquim de Alencar Seixas, o Roque, também deixou um rastro de equívocos. Roque e seu filho Ivan, de 16 anos, foram presos em 16 de abril de 1971, suspeitos de, no dia anterior, terem participado do assassinato do industrial Henning Boilesen, do grupo Ultra e ligado à Oban (centro de informações da ditadura).

No dia seguinte, ao ser transportado pela polícia, Ivan viu na manchete da FT a informação de que seu pai morrera. Ao voltar para o Dops, no entanto, encontrou-o ainda com vida –ele morreria no final daquele dia.

Por causa de seu testemunho, citando a FT, ficou a impressão de que só esse jornal teria antecipado a morte de Roque. Pelo menos dois livros registram essa versão. Todos os jornais de São Paulo, no entanto, deram a mesma informação no mesmo dia. O Grupo Tortura Nunca Mais está correto ao afirmar que "os jornais paulistas" publicaram a nota oficial dos órgãos de segurança.

O que a FT tinha de diferente dos outros jornais era a retórica da direita estridente e o destaque espalhafatoso da versão policial. Não encontrei indícios, no entanto, de que o jornal tivesse, sozinho, se antecipado à concorrência na publicação de versões oficiais que procuravam camuflar o assassinato de militantes da esquerda armada.

Carros do Grupo Folha na repressão

Em 21 de setembro de 1971, dois carros do Grupo Folha foram incendiados pela ALN, que acusava a empresa de fornecer veículos para a repressão. No dia seguinte, Frias publicou um editorial na Folha e na FT intitulado "Banditismo".

Em 23 de setembro, militantes da ALN foram mortos numa emboscada por agentes do DOI-Codi que estariam escondidos numa caminhonete de entrega de jornal da Folha, segundo o jornalista Antônio Carlos Fon, ligado à organização armada [a emboscada foi armada com um carro do Exército, não com um veículo da Folha, segundo relato do episódio feito pelo então líder da ALN, Carlos Eugênio Paz, no livro "Nas Trilhas da ALN" (1997), de sua autoria, e em entrevista para o livro "Folha Explica Folha", de Ana Estela de Sousa Pinto]. Em represália, outros dois carros do jornal foram queimados, nos dias 25 e 26 de outubro de 1971.

A ALN planejava explodir um caminhão-tanque de gasolina no prédio do Grupo Folha. A ação estava prevista para 4 de dezembro. Uma semana antes, porém, foi preso um dos cabeças do plano, Francisco Carlos de Andrade. Como costumava acontecer em casos assim, a ideia foi abortada [o suposto plano foi negado por Andrade em duas entrevistas posteriores, uma delas para o livro "Folha Explica Folha"].

O suposto uso de carros do Grupo Folha levanta duas questões para as quais não encontrei resposta definitiva: os carros foram realmente cedidos? E, caso sim, quem autorizou?

O mais provável é que os carros da Folha tenham efetivamente sido usados pela repressão. Em entrevista para este memorial, Andrade disse ter visto vários veículos do jornal no DOI-Codi. Eles entravam e saíam com frequência do estacionamento na rua Tutóia. Segundo ele, não havia preocupação em esconder o logotipo da empresa. Os presos podiam vê-los. Os carros carregavam sacos de areia, como proteção contra eventuais ataques da esquerda.

Ainda de acordo com Andrade, eram usados para camuflar agentes policiais ou para transportar presos políticos a "pontos" marcados com companheiros de organização. Ele disse que, ao ser preso, foi levado num carro da Folha a "pontos" ("frios") que ele indicava. O Grupo Folha era das poucas empresas que teriam feito isso abertamente. Não era a única. A Ultragás emprestava caminhões à repressão. A Ford e a Volkswagen forneciam carros.

A segunda questão é quem, na Folha, teria autorizado o suposto uso das caminhonetes pela repressão. É uma pergunta impossível de ser respondida a partir das informações colhidas neste memorial. O caso nunca chegou ao conhecimento de Frias. "Se aconteceu, foi à minha revelia. Nunca me pediram isso", disse ele.

A frota do Grupo Folha era atribuição de Carlos Caldeira Filho, a quem coube a tarefa de montá-la. Tido como próximo de setores da linha-dura do regime, Caldeira era amigo íntimo do coronel Erasmo Dias, que se destacou no combate à esquerda armada (ambos tinham grande influência na Baixada Santista; Dias ocupou cargos importantes na hierarquia militar em Santos, onde Caldeira foi prefeito nomeado).

Essas conhecidas associações de Caldeira ajudam a compor seu perfil, mas não autorizam qualquer atribuição de responsabilidade a ele. Não localizei nenhuma declaração sobre o assunto de Caldeira, morto em 1993.

Seguranças

As ameaças da esquerda armada levaram a família Frias a se mudar temporariamente para o prédio da Folha, onde Caldeira construíra um apartamento. Nesse período, a família contava com a proteção de seguranças. Otavio e Luiz Frias, então adolescentes, iam para a escola escoltados por agentes do Dops. Os agentes eram os irmãos Robert e Edward Quass.

Edward, que já morreu, não tomava parte nos embates mais violentos com a subversão. O comando da segurança preferia deixá-lo fora do Dops, com trabalhos como o que fez para a família Frias. Quanto a Robert, ficava exclusivamente no serviço secreto do Dops. Ele era tido como um policial moderado. Teria evitado algumas mortes e torturas. Em troca, negociava rendições e arrependimentos.

Aposta na abertura

A guinada da Folha data de janeiro de 1974, quando o presidente Geisel se preparava para tomar posse. Nesse mês, Frias foi chamado ao Rio de Janeiro para um encontro com Golbery do Couto e Silva, futuro chefe da Casa Civil. Golbery expôs a Frias o projeto de abertura política. Deu a entender que a Folha poderia ter um espaço a explorar nessa perspectiva que se oferecia. Disse que não convinha ao futuro governo apenas um jornal forte em São Paulo.

A iniciativa de Golbery se inscrevia em um movimento mais amplo. Outros donos de jornais também foram procurados na mesma época. Geisel estava ciente de que o projeto de abertura política seria atacado pela linha-dura. Por isso, interessava-lhe o apoio da grande imprensa. Desfrutando de mais liberdade, os jornais seriam naturalmente mais críticos aos duros do regime. Também decorre desse jogo de interesses o abrandamento da censura.

Na Folha, a conversa de Frias com Golbery coincidiu com discussões internas com vistas a transformar editorialmente o jornal, afastando-o do regime militar e aproximando-o da sociedade civil.

As discussões culminaram com o encontro de Ubatuba, em 1974, na casa de praia de Frias. Por vários dias, estiveram lá reunidos, além dele, Cláudio Abramo, Ruy Lopes, Boris Casoy e Otavio Frias Filho. Ficou decidido que, em qualquer situação, a Folha deveria seguir uma linha que fosse um grau à esquerda da adotada pelo concorrente, O Estado de S. Paulo. A opção atendia também à necessidade de posicionamento do jornal no mercado, ocupando um espaço que, na época, estava vazio.

O novo cenário político não foi o único fator que empurrou o jornal para uma posição de independência. Nessa altura, a empresa tinha uma situação financeira mais confortável. Havia investido e saldara as dívidas. Além disso, estava se modernizando em termos tecnológicos e comerciais. O passo seguinte, na visão de Frias, seria fazer da Folha um jornal influente.

Frias Filho alinha outros fatores que teriam feito seu pai mudar a orientação do jornal. Um deles foi a percepção de que a Folha não conseguia competir com o Estado. "Embora do ponto de vista da circulação a disparidade não fosse gritante, a divisão do mercado publicitário era muito desigual em favor do concorrente. Meu pai compreendeu que isso se devia a um 'fator de produção' próprio da atividade jornalística, algo difícil de medir e que se traduz em termos abstratos como 'credibilidade', 'prestígio', 'independência'", afirmou em depoimento dado a pedido do jornalista Elio Gaspari.

A nova orientação da Folha se refletiu nos editoriais que, suspensos na crise de 1972, voltaram a ser publicados. Em 16 de janeiro de 1974, pela primeira vez um editorial se refere a 1964 como "movimento", não mais como "revolução".

Essa nova identidade seria colocada à prova em outubro de 1975, com a cobertura da morte de Vladimir Herzog. O jornal registrou a versão oficial de suicídio, mas a colocou em dúvida logo depois. Todo o noticiário do caso foi subordinado a Abramo, embora ele não fosse, formalmente, o diretor de Redação.

A cobertura do caso Herzog na Folha contrastou com a da FT. No jornal-irmão, o noticiário manteve o tom policialesco que o caracterizava. Ao contrário da Folha, a FT só deu ênfase para a versão do 2º Exército, que representava a linha-dura do regime. A partir dessa época, ficaram evidentes as diferenças editoriais entre os principais jornais do grupo.

Diretas Já

As Diretas Já, em 1983 e 1984, mostraram um último descompasso entre a Folha e a FT. Enquanto a Folha liderava a campanha, a FT mal participava. Na véspera da votação da emenda, quando o general Newton Cruz cercou o Congresso Nacional, a FT noticiou que tinha havido apenas um "teste de adestramento".

A Redação do jornal dominada por policiais estava com os dias contados. Em 7 de maio, Aggio foi afastado. No dia seguinte, assumiram Carlos Brickmann e Adilson Laranjeira, com a missão de mudar a linha editorial, aproximando-a da adotada pela Folha.

No mesmo mês, Frias Filho assumiu a direção de Redação da Folha. Quando o Projeto Folha foi implantado, logo em seguida, a questão dos militares já não era mais um assunto que dizia respeito à empresa ou ao jornal, a não ser como pauta: restava cobrir o estertor do regime.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.