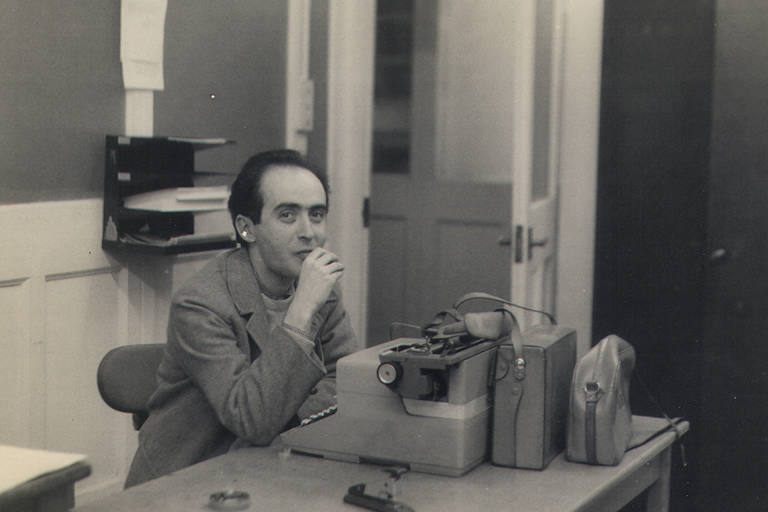

[RESUMO] Depois de ministrar por mais de três décadas, em São Paulo, um curso sobre história da arte que se tornou referência, o crítico Rodrigo Naves, 66, se prepara para dar suas aulas pela última vez em 2022, agora virtualmente. Na entrevista que se segue, ele reflete sobre as transformações do meio artístico desde os anos 1980.

Um dos núcleos mais importantes de formação e reflexão artística independente no país, que funciona há 33 anos em São Paulo, terá seu último capítulo em 2022. Rodrigo Naves, considerado o principal crítico de arte do Brasil em atividade, anunciou que ministrará o seu derradeiro curso de história da arte no ano que vem.

Jornalista de formação, Rodrigo estudou na USP, onde também fez seu doutorado em estética. Foi militante trotskista na década de 1970 e um orador notável nas assembleias que retomaram o movimento estudantil durante a ditadura —as posições de seu grupo, Liberdade e Luta, eram as mais radicais e mais difíceis de serem defendidas publicamente.

Por essa época, ele distribuía aos amigos um texto que considerava essencial para a continuação das amizades, chamado "Por uma Existência Poética".

Ele participava também de projetos experimentais da imprensa independente, como os jornais quase clandestinos Avesso e Beijo. No início dos anos 1980, foi editor do Folhetim, o precursor desta Ilustríssima. Foi também editor da revista do fundamental Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento).

Em 1985, publicou seu primeiro livro sobre arte, "El Greco: O Mundo Turvo", que saiu por uma das inovadoras coleções de livros do período, a Encanto Radical, da editora Brasiliense. Depois, publicaria ainda os seguintes livros: "A Forma Difícil" (1996), "O Filantropo" (1998), "Goeldi" (1999), "O Vento e o Moinho" (2007), "A Calma dos Dias" (2014), "Dois Artistas das Sombras" (2019) e "Van Gogh: a Salvação pela Pintura" (2021).

Não por acaso, a palavra independente aparece algumas vezes nesta breve introdução: Rodrigo Naves preservou a muito custo pessoal a sua independência e autonomia intelectual, e para isso viveu muitos anos de trabalhos injustamente considerados secundários na imprensa, como o de revisor de jornais e revistas.

Seu curso de história da arte foi uma inteligente —e, como se mostrou, importante para a reflexão artística no país— solução para sobreviver fora dos compromissos acadêmicos e das vicissitudes de empresas comerciais.

Rodrigo Naves convive com um reumatismo severo, mas nem isso o impediu de ser um pensador sobre arte e cultura que também é um caminhante pelas ruas das cidades. Ele combinou a disciplina de formação teórica e histórica com a do andarilho observador de lugares e pessoas, desenvolvendo uma maneira bastante peculiar de exercer o trabalho intelectual. Enquanto a saúde permitiu, praticou uma espécie de "guerrilha verde", plantando árvores nas calçadas de São Paulo.

Nessas andanças, ficou amigo de moradores de rua, entre eles o Sebastião, que conheceu nas calçadas de Higienópolis (gostava tanto de conversar com o Sebastião que um dia levou o poeta e tradutor José Paulo Paes, um de seus mestres, para conhecê-lo; inspirado no morador de rua, escreveu também um conto belíssimo, "A Teoria do Cão", publicado em "A Calma dos Dias").

Um dia, Rodrigo perguntou a Sebastião o que o levou ao vício da bebida e da maconha. "Foi o destino, Rodrigo!"

Após 33 anos, você anunciou que dará o seu último curso em 2022. Por quê? Matinas, no ano que vem faço 67 anos. Estou cansado. Talvez pudesse dar mais um ou dois anos de aula. Acontece que tenho cada vez mais dificuldade para conseguir um bom número de interessados, e é muito desgastante ter que pedir favores às pessoas para divulgarem meu curso.

Até 2013, havia fila de espera para as minhas aulas. De lá para cá, aumentou muito o número de cursos semelhantes aos meus. Sobretudo, acredito que o interesse pelos artistas que abordo e pelo meu ponto de vista sobre a arte diminuiu.

Houve uma volta ao interesse pela análise dos temas e narrativas das obras de arte. E essa mudança foi simultânea a uma produção artística mais antropológica e, digamos, política. A defesa de questões identitárias: minorias LGBTQIA+, ecologia, identidades étnicas etc.

Não tenho quase nada contra essas tendências críticas e artísticas. Apenas suspeito que voltar a pontos de vista que pautaram a crítica e a produção acadêmicas —ou seja, passar por cima de tudo que se fez de Diderot e Baudelaire para frente— equivaleria a tentar entender as complexidades da economia contemporânea lançando mão dos economistas clássicos britânicos do século 18.

Durante o curso, fazendo uma reflexão sobre essa tendência contemporânea da arte engajada produzida pelos movimentos do chamado politicamente correto e pelas políticas afirmativas, você disse que alguns artistas desses movimentos não respeitam a própria materialidade artística. Você poderia explicar melhor esse ponto? Penso que existam situações históricas —a atual, por exemplo— que ainda não encontraram nem artística nem intelectualmente uma formulação que possibilite nos orientarmos de forma mais clara em meio à realidade, seja ela mais social ou natural, se é que essa distinção ainda faz sentido.

Mesmo durante um processo tão radical de transformação como o que se dá na passagem dos séculos 18 e 19, com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, é incrível observar como não houve nas artes visuais soluções à altura do Iluminismo francês ou da filosofia kantiana.

Estou convencido de que, diante desses impasses, muitos artistas e intelectuais recorrem a soluções do passado, até que surjam modos realmente novos de experimentar e representar essas situações inéditas.

Durante o período que mencionei, há uma aristocratização do período barroco, que se convencionou nomear de rococó ou arte cortesã. Pouco depois, prevalece o neoclassicismo francês, cujo principal representante é o pintor Jacques-Louis David.

Sem dúvida, há nos dois movimentos artistas de interesse, ainda que ambos procurem validar-se reatando com o passado, seja com o bucolismo greco-romano (no caso do rococó) seja com o classicismo academicizado (no caso de David).

A arte realmente à altura de seu tempo só virá com Manet, com os impressionistas, o realismo de Courbet e o pós-impressionismo de Cézanne, Van Gogh, Gauguin e Seurat e Signac, com todos os seus desdobramentos, mais ou menos felizes, no século 20.

Você tem ideia de quantas pessoas fizeram seu curso durante todos esses anos? Não é fácil chegar a um número certo. Apenas a partir de 1997, pude dar aulas em um espaço mais adequado, um bom escritório na rua Canuto do Val, que dividi por alguns anos com o tradutor e amigo Cláudio Marcondes.

Antes disso, dei aulas em nosso apartamento na Vila Mariana e em ateliês de artistas amigos. Bons espaços, mas muito improvisados. No máximo, 1.500 colegas assistiram às minhas aulas. Não gostaria de destacar nomes porque inevitavelmente cometeria injustiças.

Voltando no tempo, como você chegou à ideia do curso sobre história da arte? A ideia não foi minha, mas do artista e grande amigo Carlos Fajardo. Em 1985, fui convidado pelo professor José Arthur Giannotti para editar a revista Novos Estudos, publicada pelo Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento).

Logo no segundo número que editei (19), convidei o Fajardo para fazer o design das capas. Um dia comentei com ele sobre minha insatisfação por não poder viver daquilo que já era então meu principal interesse, as artes visuais. Ele não só me sugeriu dar aulas de história da arte como formou minha primeira turma, em 1989.

Recentemente, você divulgou que a sua biblioteca de arte irá para a Escola Guignard, da Universidade do Estado de Minas Gerais. Como foi esse processo? Compro livros de teoria e história da arte há décadas. Doei todos os meus catálogos de exposições para o Itaú Cultural. Todos os meus livros de filosofia e história para a PUC-SP.

É de conhecimento geral a precariedade da situação das universidades no país. Entrei em contato com uma dezena de conhecidos que trabalham com história da arte em faculdades ou em museus. Apenas a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Escola Guignard se dispuseram a acolher minha biblioteca.

O doador anônimo é um velho amigo do escultor mineiro Amílcar de Castro. E preferiu destiná-la à Escola Guignard em memória de Amílcar, que estudou com Guignard.

Minha biblioteca tinha aproximadamente 1.500 livros, entre catálogos de arte e textos. O melhor dessa história é que quase não sinto falta deles. Nunca fui de ficar folheando catálogos. E agora eles se tornarão públicos.

Nesse período do curso, ocorreu de haver algum artista sobre o qual você mudou radicalmente de opinião? No momento, só me lembro do artista alemão Anselm Kiefer. Na 19ª Bienal Internacional de São Paulo, com curadoria da crítica de arte Sheila Leirner, ele apresentou, se não me engano, três telas de grandes dimensões que foram importantes para mim e para vários outros críticos e artistas.

Até hoje, dou uma aula em que mostro trabalhos dele e do pintor holandês hoje quase esquecido e com pouco valor de mercado Bram van Velde. Cada ano que passa, gosto menos do Kiefer e mais do Bram van Velde. Certamente nesse período também passei a valorizar mais ou menos os diferentes períodos da produção de muitos artistas.

O que você vê de diferente no ambiente da produção e da reflexão artística entre a época em que você iniciou o curso e o ambiente em que ele se encerra? Nesses 33 anos, o meio de arte mudou muito. Tornou-se muito mais profissional, museus públicos e privados passaram a ter administrações mais técnicas e mais afastadas das constantes reviravoltas políticas. Muitas galerias adquiriram confiabilidade e estabilidade financeira, e muito mais artistas podem viver dignamente de seu trabalho.

Alguns outros aspectos do meio de arte mudaram para pior. As dificuldades por que passam jornais e revistas impressas, em decorrência da maior importância das mídias eletrônicas, tornou o espaço da crítica de arte ainda menor. E, por ora, nenhuma publicação eletrônica obteve o alcance e a credibilidade dos veículos tradicionais, impressos.

Até o final do século passado, a formação de artistas, críticos, galeristas e curadores era mais amadora. Dava-se mais em grupos informais de discussão, em bares e restaurantes do que em salas de aula.

Não resta dúvida de que a formação de um circuito de arte mais profissionalizado forçosamente passa por especializações quase científicas. Restauradores e profissionais ligados à atribuição de autoria devem ter uma formação tão rigorosa quanto à de um perito forense.

Por outro lado, um amadurecimento que privilegie em demasia o aspecto livresco e conceitual das artes visuais —que tem, claro, sua função— tende a conduzir a posições menos generosas e mais sectárias, dado que é justamente a valorização da dimensão sensível dos trabalhos de arte, a meu ver, a pedra de toque para a afirmação do gosto.

Você visitou muitos museus em vários países ao longo de sua trajetória. Tem algum método para essas visitas e para examinar as obras que julga importantes? Até 2004, quando fiz minha última viagem mais longa, para a Rússia, tive o privilégio de conhecer muitos dos melhores museus do mundo ocidental. Em geral, viajávamos uma vez por ano, nas férias de dezembro.

Como não tínhamos muito tempo —tanto eu quanto minha esposa, Nilza Micheletto—, eu preparava antes de partir um roteiro que privilegiava as instituições artísticas mais importantes, com coleções muito representativas, fossem elas museus, igrejas ou centros culturais.

Como já dava aula, me detinha mais nos trabalhos que constavam no programa do meu curso. Infelizmente, conheci pessoalmente muito pouco a arte dos vários países africanos e do Oriente. Apenas uma vez, em 2005, visitei algumas cidades da China, a convite da Embaixada Brasileira, para dar conferências sobre arte brasileira em Pequim e Xangai.

A falta de tempo tornou difícil ter uma experiência mais concreta das muitas cidades que conheci fora do país. Não tinha ainda clareza sobre a importância das cidades para o entendimento das expressões artísticas. Agora conto apenas com a memória para tentar preencher essas lacunas.

Por que, até o final da década de 1990, você esteve mais ligado a um núcleo de artistas e críticos do Rio, como Waltércio Caldas, Tunga, Cildo Meireles, Ronaldo Brito, Paulo Sérgio Duarte, Vanda Klabin, Paulo Venâncio e Wilson Coutinho, apenas para citar poucos nomes? Qual a importância desse núcleo do Rio para a sua formação? Infelizmente, não fui uma pessoa que muito jovem descobriu sua vocação. Morei em São José dos Campos dos 2 aos 17 anos. Entrei na USP para fazer jornalismo, em 1973, porque gostava de escrever. Só isso.

Nesse período, São José era realmente uma cidade do interior, que ainda abrigava tuberculosos em situação menos grave. Mal reconheço a cidade nas poucas vezes que voltei para lá. Tinha 250 mil habitantes em 1974 e começava a industrializar-se. De lá para cá, sua população triplicou. Praticamente não tive contato com trabalhos de arte, mas gostava muito de olhar o mundo desinteressadamente, de forma quase contemplativa.

Em outubro de 1975, Vladimir Herzog —importante jornalista, membro do PCB e professor do Departamento de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP— foi assassinado nas dependências do DOI-Codi, depois de se apresentar para depor. Não resistiu à violência das torturas.

Nessa época, eu militava em uma tendência estudantil chamada Liberdade e Luta (Libelu), de inclinação trotskista, e havíamos ganhado as eleições para o Centro Acadêmico Lupe Cotrim. Imediatamente depois do assassinato de Herzog, propusemos que a ECA entrasse em greve.

Eu colaborava mais com o departamento cultural do centro acadêmico. Para evitar que com a greve a escola se esvaziasse, nós convidávamos pessoas importantes do meio cultural para fazer debates e conferências.

Foi no final de 1975 ou começo de 76 que convidamos o Ronaldo Brito, que então fazia crítica de arte no semanário Opinião, um dos mais importantes tabloides que existiram no país.

O Ronaldo veio acompanhado do escultor José Resende. Só os conheci naquele dia. Eles se conheciam ao menos desde 1975, quando fizeram, com outros artistas e críticos, uma revista chamada Malasartes, que teve apenas 3 edições que até hoje ecoam no meio de arte.

Foram os dois —e a então companheira do José Resende, a crítica de arquitetura Sophia Silva Telles— os grandes responsáveis pelo impulso inicial para que eu me dedicasse àquilo que faço até hoje.

Existe hoje a avaliação de que você marca um novo momento da crítica de arte no Brasil, sobretudo na avaliação da produção local. Seu livro "A Forma Difícil" seria o marco dessa mudança. Como você se vê no contexto dessa avaliação? Matinas, é muito difícil avaliar o próprio trabalho. Não digo isso por falsa modéstia. De fato, acredito que muitos de nós fazemos o melhor que sabemos fazer. Já a avaliação desse trabalho não cabe a nós. São os outros que decidem.

Por exemplo: fiz um livro que pretende estabelecer nexos entre a sociabilidade brasileira e particularidades de alguns dos maiores artistas do país. No entanto, muita gente do meio de arte me considera um formalista. Fazer o quê?

Esse livro foi minha publicação —e publiquei bastante coisa nesses anos todos— que mais vendeu, talvez uns 10 mil exemplares. Também foi o meu texto que teve mais leitores de outras áreas: história, sociologia, arquitetura etc.

Era, porém, uma época em que os ministérios da Educação e da Cultura adquiriam muito mais livros das editoras. Se fosse publicado hoje, não sei se a vendagem seria a mesma.

Até hoje a história da arte desperta muito pouco interesse. Basta ver o reduzidíssimo número de traduções no Brasil dos reais clássicos da área. Seria muita petulância minha afirmar que meu livro foi um marco da nossa crítica de arte.

O que você pretende fazer a partir de 2023? No momento, estou muito interessado em entender as relações entre ornamento e arte abstrata. Venho conversando com vários artistas e com uma galeria sobre a possibilidade de uma exposição com esse mote. No entanto, ainda não tenho certeza acerca da possibilidade de realizá-la.

No mais, sinto muita falta de rever e conversar com as pessoas de que gosto. Também de ter mais tempo livre e poder ler sem compromisso de ensinar.

Rodrigo Naves indica

Atrações que valem uma viagem

- Conjunto religioso Santa Croce (Florença)

- Capela dos Scrovegni (Pádua)

- Museu Marmottan Monet (Paris)

- Museu Kröller-Müller (Otterlo, Holanda)

- Museu Dia Beacon (Beacon, Nova York)

Atrações que valem uma ida ao Masp

- Velázquez: "Retrato do Conde-duque de Olivares"

- Goya: "Retrato do Cardeal Don Luis Maria de Borbon y Vallabriga"

- Manet: "A Amazona – Retrato de Marie Lefébure"

- Corot: "Rosas num Copo"

- Cézanne: "O Grande Pinheiro"

- Matisse: "O Torso de Gesso"

Curso de história da arte com Rodrigo Naves

Composto de 41 aulas virtuais, que acontecerão às segundas-feiras às 20h. As sessões são divididas em 7 módulos, que vão de Giotto aos contemporâneos. De fev. a dez.2022. R$ 420 mensais. Matrículas até 15.dez em cursorodrigonaves.com

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.